令和6年度

更新日:2025年2月5日

令和6年度の学校生活の様子をお伝えするページです。

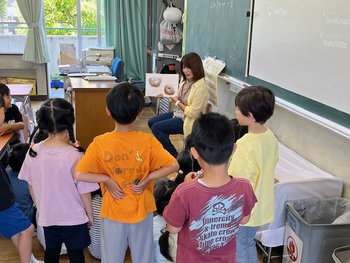

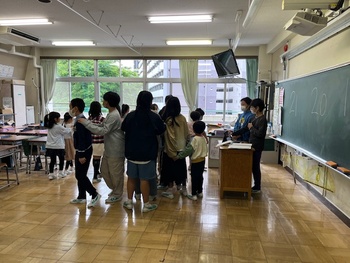

楽しい絵本がたくさんあるのですね。

2月5日 水曜日

今月の読み聞かせを本校の図書ボランティアチームの皆さんが行ってくれました。それぞれの学年、学級にあう読み物を選んで、工夫して読んでいただいています。皆さんがそれぞれ、書店で楽しそうな絵本を購入したり、書評やいろいろな人の感想を参考にして本を選んでくださっていることに感謝しています。一年生のクラスでは、アメリカの絵本作家「ビルコッター」さんの「あけちゃだめシリーズ」の一冊を読んでいただきました。こんな新しい感覚の絵本もあるのだなと感心しました。毎月、このような機会を得られる子供たちは幸せだと思いました。

今日はボール遊びが多かったです。

2月4日 火曜日

季節は春になり、晴れの日の日中は過ごしやすい気温になってきました。校庭でもいつも以上の子供たちの歓声が響き渡っていました。寒い時期は、鬼ごっこが多く、やはり走り回って体を温めているのだなと感じていました。今日は、昨日よりも気温が上がったためか、ボール遊びをする姿を多く見ました。写真は、二年生のドッジボール遊びです。確かにボールが体に当たったり、手のひらで受けるときにも、暖かいとゆとりをもって行うことができます。ちょっとした気温の変化で、子供たちの遊びも変化するのだと感心した休み時間の光景でした。

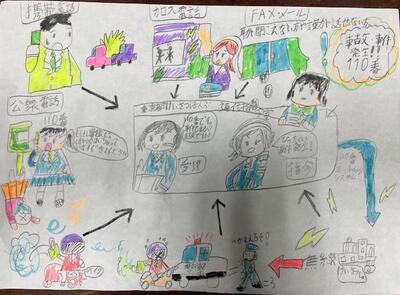

警察の仕事をまとめました。

2月3日 月曜日

休み時間に三年生児童が校長室に「是非見てください」と、この一枚の学習シートをもってきてくれました。宿題なのかと思うと、自分なりにまとめたものなのだというのです。それを聞いてとても嬉しい気持ちになりました。文章でも、絵やイラストでも、図でも、このようにして学んだことを説明できるようになったら、本当に理解できたと言って良いと考えていたからなのです。事故や事件が起きた後、どのように警察の関係諸機関が動くのかということは、このような図にすると見えてきます。この三年生児童は、それをやり遂げたのです。もうすぐ四年生です。また、是非学んだことをまとめて、見せてほしいと思いました。

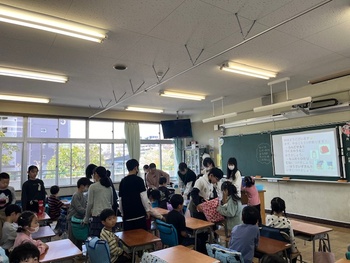

その人の立場になって考えることができました。

1月31日 金曜日

今日は四年生のみんなが墨田区の「高齢者みまもり相談室」の皆さんから、認知症について、そしてご高齢の皆さんとどのように接していくことが大切なのかと言うことを「認知症サポーター養成講座」の中で講義と体験を通して学びました。例えば何かを忘れてしまっても、それを責め立てるのではなく穏やかに接し、自尊心を傷つけないようにすること、また、ある場面ではいきなり声をかけて驚かせないこと、また待つことであせらせないことなどを学びました。日常の中で実際にそのような場面に遭遇したとき、今日の勉強を思い出し、あたたかく接することができると良いと思います。今日学んだ四年生にみんなならば大丈夫だと、その姿を見て確信をしました。

一年生の生活科の活動場面です。

1月30日 木曜日

一年生は生活科で手作りおもちゃを様々な種類作ってきました。今日は青空の下でそれを思い切り飛ばしたり、回したりしていました。写真には写っていませんでが、風車、紙飛行機、コロコロ紙皿など、一生懸命に作ってきたものを校庭で動かしてみました。ビニールシートを使ったたこが予想以上に高く上がり、子供たちの歓声が聞こえてきました。家に持って帰って遊んでみたいという子もたくさんいました。楽しい活動でした。

日本語教室の飾り付け

1月29日 水曜日

今日29日は、旧暦のお正月です。中国では、春節という新年をお祝いする大事な日です。本校の日本語教室前にも、子供が貸してくれた中国の春節のお祝い飾りを掲げています。幸せの色である赤い中国結びの飾りは、大きくてとても美しいものです。日本語教室では、日本語の練習だけではなく、日本の文化、そして外国の文化にも触れる場になっています。

年長組の皆さんが訪ねてくれました。

1月28日 火曜日

立花幼稚園との交流の日です。今年度も、年長組の皆さんがやって来て、4校時に1年生の教室で交流、給食の時間には、5年生の教室で給食の会食をしました。一年生は後輩に自己紹介をし、学校生活の中で大事な姿勢や鉛筆の持ち方などをやさしくアドバイスをしてくれていました。また、鉛筆を使ってのゲームなども教えてくれていました。一年前の自分たちの気持ちを思い出しながらやさしく接している姿を見て成長を感じました。また、五年生はカレーライス給食を盛り付け、楽しく話をしながらの会食を企画してくれました。やさしく語りかけ、年長さんのみんながドキドキしないように気を遣ってくれていました。4月からは1年生と6年生という関係になります。4月からが楽しみですね。

三年生のみんなが順番にまわりました。

1月27日 月曜日

今日は三年生が来年度に所属するクラブ活動の情報を得るために、7つのクラブをクラスごと(なのはな学級の三年生の皆さんも)に見学して歩きました。室内で行っている「プログラミングクラブ」では、アニメーションの作成に挑戦していました。室内スポーツクラブでは、バレーボール練習に励んでいるところでした。また、校庭での室外スポーツクラブでは、様々なボール運動に挑戦していました。写真は、そんなクラブの先輩から話を聞いている三年生の様子です。どんなクラブ活動に関心をもったのか、是非一人一人に聞いてみたいです。

速さについて深く考えました。

1月24日 金曜日

今日の五時間目、五年生の算数の授業では、これまで学んできた「速さ」についてを更に深く考えていく授業でした。全国学習調査の結果でも、区全体の4割の子供たちが正しく速さを求めることができていないという実態があります。また、「は、じ、き」の三文字を覚え、速さの求め方を理解しないまま形式的に問題を解いている場合があります。そこで本校の五年生では、秋に出かけた「那須甲子移動教室」での体験をもとにして、現地までの211.4kmを3時間でバスが走ったということから、「時速」を求めることを行いました。子供たちには一般道を走った距離と時間、高速道路を走った距離と時間、そして現地に近づき再び一般道を走った時間と距離に分けて考えさせたりもしました。都心の一般道では時速20km、高速道では時速82km、そして那須甲子近くでは時速33kmという数字を求めることができました。結論としては、3時間の車の速度を平均して求めることで、時速70kmという数値にたどり着きました。この過程の中で、子供たちはよく考えていました。時速33kmなら、3時間で99kmの所までしか行けないはずだし、そんなに那須甲子は近くはなかったという実体験を元に考えることができました。日常の中でも時速、分速、秒速など、速さに触れることができると良いです。例えば大谷選手の投げるボールは、一時間飛び続けるとすると、160kmまで飛んでいく勢いがあるということです。「仮に」ということで考える内容なので、きっと難しく感じてしまう子供たちが多くいるのだと思いました。

ベースボール型の運動をマスターしました。

1月23日 木曜日

正にイチロー選手のアメリカ野球殿堂入りが決まった翌日にふさわしい学習でした。今日は、ジャイアンツアカデミーから田中大輝コーチ、與那原大剛コーチの2名に来ていただき、4年生にベースボール型の運動を教えていただきました。基礎運動から、ボールをTポール上に置いてバットで打つ方法、そして実際のゲームまでを教えていただいたのです。かつて小学校で教えていたソフトボールなどは、運動量の関係から今は行わないことが多く、その代わりに、できる限り走り回る活動が多いベースボール型と呼ばれるゲームを行います。攻撃と守りの時間を早くしつつ、守備についても一塁でアウトというわけではないのです。男子でも女子でも、初心者でも、すぐに楽しむことができるようにゲームの仕方が工夫されています。早速、素振り練習、バットの練習をした後、クラスを4チームに分けて試合をしました。みんなすぐに方法を理解し、なかなかの熱戦を繰り広げていました。中にはランニングホームランをかっ飛ばしたものもいました。是非、これを機会にこのような運動にも親しんでほしいです。

いろいろな遊びで頑張っています。

1月22日 水曜日

1年生の教室から楽しそうな声が響いていました。のぞいてみると、いろいろな昔あそびで楽しんでいる様子がありました。お手玉、こま回し、あやとり、そしてダルマ落としなどです。見ているともう何回か練習をしているので、どの子も上手になっています。ある子は、次々にダルマ落としを成功させています。驚きました。是非、家庭に帰って、いろいろな人から遊び方を学んでほしいと思っています。2年生のある子がこま回し名人なので、こまを回しているみんなにたずねてみると、その2年生は有名人になっていました。みんなのあこがれのようでした。

たてわり班活動でみんなが笑顔になりました。

1月21日 火曜日

今日の一時間目に行われた「たちあづ班」(縦割り班活動)は5年生がリーダーとなって進める第一回目でした。これまで6年生が頑張ってきましたが、年が変わった今回からはリーダーが変わリ、6年生にも楽しんでもらうことになったのです。5年生はみんなで内容を相談して今日に臨みました。屋外の班は花いちもんめなど、屋内の班はボール送りや何でもバスケットなど、工夫をしてみんなで楽しいひとときを過ごしました。だんだんと卒業の日が近づいてくることを感じながら、五年生の成長も感じた朝でした。

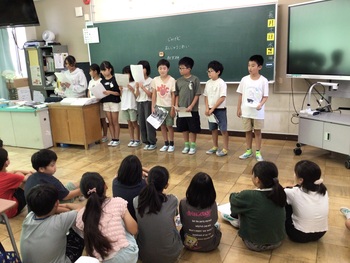

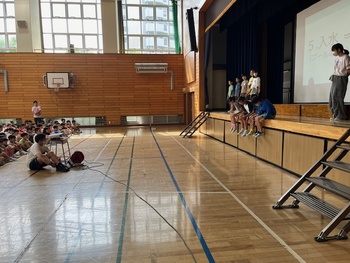

6年生のみんなが自主的に発表しました。

1月20日 月曜日

朝会の中で、先日発足した「あいさつひびかせたい」の6年生が、あいさつの大切さをアピールしてくれました。これは頼まれて行ったのではなく、自分たちで是非アピールしたいと自主的に行ってくれたのです。さすが6年生だと思いました。そして、実際に今日の朝からは交代でメンバーが門のところであいさつをしてくれています。あいさつが自然に交わされる朝は気持ちが良いものです。明日の朝の登校風景が今から楽しみです。

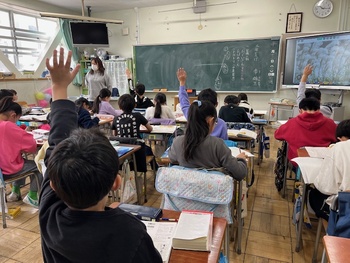

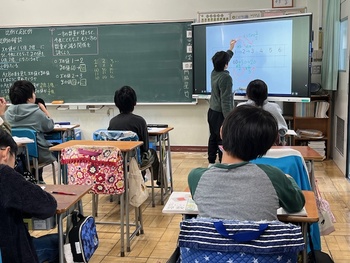

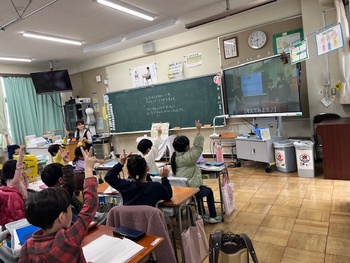

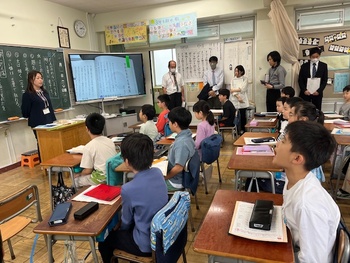

多くの先生方の前で頑張っていました。

1月17日 金曜日

1年1組のみんなは、特別に五時間目に授業をしました。他の学年のみんなが下校した後ですが、国語の「どうぶつのあかちゃん」についての勉強の様子を披露したのです。元気よく音読をし、その後、読み取ったことを皆で話し合いました。説明文の読み取りなので難しい言葉の意味を考え頑張って読み取りました。これから更に難しい文章に触れていくのですが、その基礎の力をこれからどんどん伸ばしていってほしいです。

自分たちから名乗り出てくれました。

1月16日 木曜日

来週20日から月末まで、毎朝校門であいさつ運動が行われます。今回は、そのメンバーを4年生から6年生の中で自主的に申し出る形で決めていきました。合計で70名ほどのメンバーが集まりました。10チームに分かれ、この期間中交代で校門であいさつをしていきます。今日はその打ち合わせのために体育館にメンバーが集合しました。6年生が中心となり話し合いをし、どのようにして声をかけていくのかを考えました。全校が朝から活気づくようにみんなが頑張ります。三学年の混合チームなので楽しみです。

自分たちで押し絵を作りました。

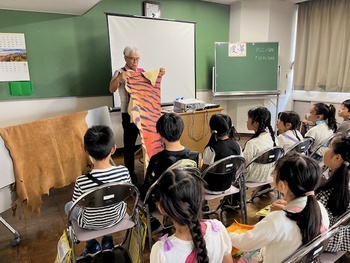

1月15日 水曜日

本校では各学級から週に数時間ずつ、別室で日本語を学んでいる子供たちが在籍しています。一生懸命に言葉の練習に取り組んでいるほか、日本の伝統文化についても学んでいます。その中で、今日は、墨田区学校支援ネットワーク事業の支援で、江戸時代から続く伝統工芸品である「押し絵羽子板」づくりの職人さんから直接学び、体験をする活動を行うことができました。浅草にある「水門商店」の水門様が子供たちのために、押し絵で飾り付けをした素敵な小物入れづくりの体験プログラムを組んでくださいました。作成の過程をビデオなどで見せていただき、一人一人が富士山とお日様を形にしていきました。全員が素敵な作品を仕上げ喜びの声を上げていました。日本の良い文化に触れてもらえたひとときとなりました。

屋上への避難です。

1月14日 火曜日

連休明けでしたが、子供たちは元気な顔で登校をしていました。朝は寒かったものの、日中は3月のようなあたたかい天気となりました。そんな中避難訓練を行いました。今回は地域に洪水警報が発令されたので、できる限り階上に避難するというものです。現実には夏の台風シーズンに川の水位が上がり、念のために二階以上に上がって避難生活をすると言うことを想定することが大切だと思います。今日の訓練は、いつもとは異なる場所への避難でしたが、誰一人として会話をする者はいませんでした。幅に限りがある階段も、ゆっくりとあせらずに皆が上っていました。感心をしました。

英語でやりとりを進めました。

1月10日 金曜日

五年生の英語の時間の様子です。子供同士が実際に学んだばかりのフレーズを使って交流をしました。in on unnder byなどを使い、何がどこにあるのかを聞きあったのです。机の上、机の近く、机の下など、うまく使い分けてやりとりを進めていました。こうして話すことにも慣れていくと、だんだんと英語は難しいという気持ちが軽減されていくと思います。恥ずかしがらずに大きな声で、堂々とやりとりを進めていけると良いです。

心を落ち着かせてから筆をもちました。

1月9日 木曜日

学校が始まって二日目。今日から給食も始まり子供たちも学習に集中しようと頑張っています。数日前までのお休み気分はいつの間にか消えていました。今日はいろいろな学年から書き初めに取り組んでいる様子が伝わってきました。この写真は三年生の様子ですが、始める前に良い姿勢で気持ちを静め、文字に集中した形で筆を握ろうとしていました。冬休み中の練習の成果が、文字にそのまま表れていると思います。みんなの文字が廊下に展示されるのが楽しみです。

冬休み明けの朝会を行いました。

1月8日 水曜日

いよいよ新しい年のスタートです。子供たちの元気な声、笑顔が学校に戻ってきました。そして休み明けの朝会を行いました。転入生の紹介を行いみんなが歓迎の拍手をしてくれました。みんなの優しい心が伝わってきました。そしてその後、巳年にちなんで「へび」の脱皮の話をしました。学校だよりにも書いた内容です。実際にへびが小さい頃に脱皮した後の抜け殻と、かなり成長した後の抜け殻も見せて説明しました。へびの話だと言うことで困っている子も見せました。子供たちには、へびが脱皮するように、新しい自分にどんどんなっていこうという話をしました。みんなの新しい姿がたくさん見られることを楽しみにしています。

六年生が考えたスペシャル献立です。

12月25日 水曜日

いよいよ明日から冬季休業日です。子供たちはこれまで4ヶ月間、いろいろな場面で頑張ってきました。暑い夏からスタートし、日が短くなった現在まで、笑顔で過ごそうと努力していました。明日からのお休み期間、家の人の手伝いを多く行い、正月の様々な習慣にも目を向けて過ごしていってほしいです。冬季休業中のみんなの健康をお祈りします。そして今日の給食は、以前お伝えした「小松菜給食レシピコンテスト」でグランプリを取った六年生児童のレシピがもとになったものです。現在、小松菜の価格は高騰しています。そういう中でたっぷりと小松菜の入ったカレーはチーズの香り、小松菜の香り、そしてカレーの辛さが混ざり合ったおいしいものでした。 皆様が良い年を迎えられることをお祈りします。

二年生の子供たちが工夫して行っていました。

12月24日 火曜日

いよいよあと2日で冬休みです。今日はいくつかのクラスでお楽しみ会を開いていました。学級活動の一つとして、クラスの中で子供たちが分担して計画をし、今日を迎えている形でした。二年生のクラスでは、いくつかのお店に分かれて、花を売ったり、化石を売ったり、割りばしでっぽうの的当て屋を開いたり、様々な形でお店を作って楽しんでいました。仲間と計画をし、手作り商品を並べたお店の中で生き生きと活動をしていました。明日一日頑張るとお休みですね。明日も元気な笑顔を楽しみに待っています。

新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さんの来校です。

12月23日(月)

なのはな学級のこどもたちのために、新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さんが来校し、楽器の説明や様々な管楽器の音色の体験、更に音楽鑑賞の場を提供してくださいました。特に今回は、オーボエについて詳しく教えてもらうことができました。オーボエのリードは、演奏者が自ら手作りをし、それを何種類も準備をして演奏会に臨むということです。子供たち目の前であしの葉を加工し、リードの形に仕上げていく様子を披露してくださいました。実際の工具ももってきてくださって、目の前で加工していく様子はまるで小さな工房でした。子供たちも我々大人も初めて見る光景に感動しました。後半はストローを生かして音の出る楽器の手作り体験をしました。とても楽しい勉強となりました。新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さん本当にありがとうございました。

水たまりの水が凍っていました。

12月20日 金曜日

子供たちが登校すると校庭のあちこちが凍っていました。砂場のビニールシートにあった水たまりが凍っていました。子供たちはそれを見つけると、興味深そうに触ったり、わってみたりしていました。自然の不思議に関心が向くことはとても良いことです。これから早朝の公園で霜柱を見つけてみたり、草の葉に霜が付いていたり、発見も増えてくると思います。もうすぐ冬休みですが、早朝のそんな様子にも目を向けると良い機会になると思います。

ものの溶け方の実験をしました。

12月19日 木曜日

六年生の理科は、「ものの溶け方」の実験を安全に留意しながら進めています。様々な種類の液体に、金属片を入れてその変化を観察します。金属を溶かす様子から、その水溶液が酸性、アルカリ性なのかを調べていきます。目には万一薬品の飛散が合ったら大変なのでめがねをかけています。その他にも、上皿天秤の使い方を思い出し、これまでの理科の学習のふり返りも行いながら進めました。

なのはな学級のみんなも頑張りました。

12月18日 水曜日

昨日の低学年に続いて今日は高学年児童のなわとび記録会でした。なのはな学級のみんなも頑張りました。これまで休み時間や体育の時間に練習をし、それぞれの学級の目標を立てて臨んでいました。今日は気合いが一層入り、いつもよりも記録が伸びていました。校庭中にカウントをする声があちこちから聞こえていました。今回は学年、学級ごとに競うのではなく、自分たちのベストを目指す記録会なため、結果は記しませんが、どのクラスも良い笑顔で満足をし三時間目の授業に臨んでいました。

一年から三年生のみんなが頑張りました。

12月17日 火曜日

今日の中休みには、校庭で一年生から三年生までの児童がなわとび記録会を行いました。これまで体育の時間や休み時間に頑張ってきた成果を記録し合ったのです。連続でとんだ回数ではなく、時間内でのとぶことができた合計の数を記録していきました。どのクラスも真剣にとぶことができました。互いに励まし合い、良い雰囲気が伝わってきました。是非、この後も、健康づくりのためにみんなでなわとびを行うことができると良いです。

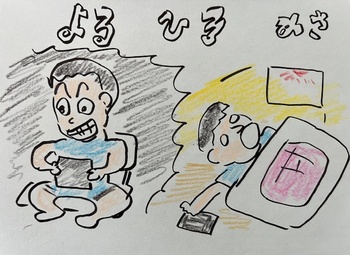

心と体についての大事なことを話しました。

12月16日 月曜日

朝会での話は、今日は「心と体に傷を負うこと」を話しました。できる限りわかりやすく話すために下に示したような絵を描き、動物と人間を比べて話すようにしました。動物も人間も暴力や痛い目にあうと傷を負います。でも、人間は心にも傷を負い、それはとてもつらくのりこえることが大変なことなのだという話をしました。もしもそういうことで相談がある場合は、相談窓口があることも話しました。

朝会で説明した話をまとめてあります。ご覧ください。

青少年委員の皆さんが指導してくださいました。

12月15日 日曜日

日曜日ですが、申し込みを下地道のために、青少年委員の皆さんが、水ロケットの作成と打ち上げを指導してくださいました。参加した児童は、自分でロケットを作り、完成したロケットを青空に向けて打ち上げました。勢いよく水しぶきをあげてとんでいくロケットはかっこよかったです。墨田区青少年委員の皆様、楽しい活動をどうもありがとうございました。

三年とうげの物語を読み進めています。

12月13日 金曜日

三年生が「物語」を丁寧に読み取っています。今、「三年とうげ」というお話をみんなで読んでいます。峠で転んでしまうと寿命が三年となってしまうと言う言い伝えがあるので、実際に転んでしまったおじいさんが力を落としてしまう話です。そこに関わる人物の力で、おじいさんの気持ちが変化していきます。初めは絶望の思いだったところから、だんだん上がっていきます。そんな心情の変化を今日もみんなで話し合いながら確かめていました。

それぞれの方面に向かって下校しました。

12月12日 木曜日

今日の五時間目は集団下校訓練でした。地域の暴風雨の警報が出されたという想定で個人で下校することは危険になったという想定で訓練を行いました。地域判別に集合をし、担当の教員が安全確認を重こうするようにしました。各クラスから移動してきた児童を一人ずつ確認をし、学童に参加する児童を分けた上で帰路につきました。もちろん、もしもの時は校内で安全を確保し、保護者の皆様に迎えに来ていただく形をとることが想定されますが、様々な形を訓練しておくことが大切です。今日のような下校場面も、不審者対応の際などに行うこともあります。上級生と下級生が助け合い、支え合って下校することは大事なことです。みんなしっかりと訓練に参加していました。

六年生から五年生にバトンタッチです。

12月11日 水曜日

一時間目はたてわり班活動(たちあづ班)でした。今日は六年生がリードする最終回となります。次回からは五年生がリーダーとなります。これまで六年生がいろいろな工夫をし、縦割り活動を盛り上げてくれました。今日も校庭、体育館、各教室で様々な活動を展開してくれていました。体育館では鬼ごっこやドッジボール、教室ではクイズや伝言遊び、椅子取りゲームなど、みんなの歓声が上がっていました。六年生の皆さん、本当にありがとうございました。次回は自分たちが楽しむ立場になってほしいです。

第七十五回目の鑑賞教室です。

12月10日 火曜日

五年、六年生が、錦糸町にあるトリフォニーホールを会場としたオーケストラ鑑賞教室で音楽の勉強をすることができました。新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さんの演奏で、素晴らしいクラシックの名曲を体感することができました。先日、音楽会で演奏する立場を経験した子供たちなので、プロの演奏家の演奏に注目し、夢中になって鑑賞していました。迫力のあるパイプオルガンの演奏も体験することができました。墨田区の子供たちは幸せだなと思います。新日本フィルハーモニー交響楽団の皆様、ありがとうございました。

毎朝きれいにしていただいています。

12月9日 月曜日

今朝の朝会の中で紅葉について話をしました。冬が近づくと木々は葉を落とし、あたたかい春が来るのを眠って待つことを話しました。その時に葉が赤や黄色に色を変え、最後に落ち葉となることを説明しました。そこで子供たちに聞いてみました。毎朝は、みんなの歩いてくる場所に落ち葉がなくなっているのはどうして?と。何人もの子供たちは気にしていて、忘れないでいてくれました。(去年も紹介したので)「管理員さんが掃除をしてくれている。」低学年の一人の子が答えてくれました。その通りです。この写真のように、一日たつと地面が落ち葉でいっぱいになります。それを毎朝3人の管理員さんが掃除をしてくれています。今日も40lのビニール袋三つ分の落ち葉が集まりました。そうやっていろいろな人が子供たちを支えています。是非、みんなもそのことを忘れないでいてほしいと話しをしました。

休み時間は体育館をなわとび専用練習場としました。

12月6日 金曜日

体育の時間のなわとびの学習が始まりました。休み時間にも、子供たちが進んで大縄跳びの練習をしています。校庭で行うと、他の遊びの子供たちと交錯し、怪我をしてしまう心配があるので、体育館を練習場とすることにしました。担任の先生が関わり、縄を回し、子供たちの意欲を更に高めています。今日は、中休み、昼休み、どちらの時間もうまく空間を使用し、多くのクラスの子供たちが練習していました。更に上手になってほしいです。

日本相撲協会の皆さんから教わりました。

12月5日 木曜日

日本相撲協会と墨田区の協力で、本校で「大相撲体験教室」を開いていただきました。日本相撲協会から北陣親方、将豊竜さん、漣さん、閃岳さんの3人の力士の皆さんが講師としてきてくださいました。みんなに相撲の基本の所作を教えてくださいました。四股を踏んだり、またわりをしたり、みんな大きなかけ声をかけて頑張りました。後半は、各学年から4名の代表児童が出て、土俵上で力士と取組をしました。みんな全力でぶつかっていきました。みんな笑顔でとても貴重な体験ができました。親方、そして力士の皆さんに感謝しています。初場所でのご活躍を全校で応援したいと思いました。

クリスマスのお話をたくさん聞きました。

12月4日 水曜日

久しぶりの朝の読み聞かせがありました。読書ボランティアの皆さんが、各学級に入り、楽しい本を読んでくださいました。12月になったので、クリスマスやサンタさんに関係した物語も多く、聞きながらワクワクしたり、あたたかい気持ちになったりしました。この時期ならではの本をたくさん紹介していただき有り難かったです。読んでいただいた本のリストは図書館廊下に掲示されています。

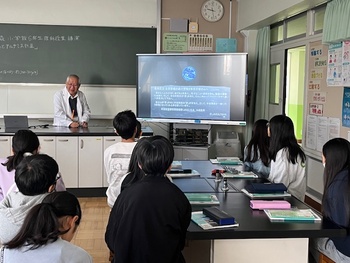

宇宙開発に携わっていた地域の方が講師になってくださいました。

12月3日 火曜日

今六年生は理科の学習で、月の動きと見え方について学んでいます。そして、今日はその発展学習として、本校の理科の学習を支援してくださっている地域の方に講師になっていただき、更に宇宙について学びました。実際に日本の宇宙開発の中心にいらっしゃった方なので、国際宇宙ステーション内での生活の様子や、月探査衛星「かぐや」撮影の月面映像、更にこれからの宇宙開発の計画などを講義していただきました。友人の月探査計画「アルテミス計画」の概要や、将来の月面での活動計画、さらには火星探査計画の話まで、興味深い話を具体的にしていただきました。夢をもち続けることの大切さを最後にメッセージとしていただき、学習をまとめることができました。10年後、20年後に、子供たちが世の中で大活躍する日のことを想像しながらお話をうかがうことができました。

国会見学で模擬体験をしました。

12月2日 月曜日

六年生にとっての校外学習もいよいよあと二回となりました。その一回目が今日の社会科見学です。今日は午前中は北の丸公園の「科学技術館」で科学の世界の奥の深さを学びました。様々な体験活動が用意されていました。そして午後は国会の参議院の見学を行うことができました。昨年度は、国会に外国からのお客様をお迎えしたために見学ができなかったのですが、今年度は参議院の本会議場の見学、更に写真のような模擬国会体験を行うことができました。議長や委員長を決め、実際の委員会の様子を体験しました。最後には模擬の本会議を行うことができました。是非この学習を思い出しながら、日々のニュースに関心をもっていってほしいです。

六年生が比例・反比例について学んでいます。

11月29日 金曜日

六年生の算数の時間は、数字の変化を観察し、そこにどんな決まりがあるのかを見いだしていました。これまで比例について学んでいましたが、今日は一つの数が大きくなっても、もう一方の数は大きくならずに、小さい数になっていくことを調べ、それはどのようなことなのだろうかということを考えていきました。結果として、反比例という言葉を知り、そこにも一定の決まりがあることを見いだしました。いかにも六年生らしい落ち着いた授業でした。

全校で進化ゲームを行いました。

11月28日 木曜日

校庭の半分に朝日の差し込む校庭で「お楽しみ集会」が行われました。集会委員のみんなが準備をし、みんなに説明とお手本を示してくれた上で、全員でのゲームを行いました。学級単位で進化ゲームを行うことはよくありますが、350人を超える規模でのゲームはなかなか大変です。そこで集会委員のみんなが考え、進化する形態を増やしたオリジナルバージョンとなっていました。初めは「あり」同士でじゃんけんをし、勝った者は次の段階「チョウ」さらに「カマキリ」「うさぎ」「子供」「大人」「恐竜」と進化していきます。最終段階は「かみさま」と言うことでクリアとなります。40人以上のかみさまが誕生し、楽しい集会となりました。

みんな速やかに避難することができました。

11月27日 水曜日

今日は午前中の休み時間の間に避難訓練を行いました。いつもの予告のある訓練とは異なり、子供たちが校庭のあちこちに、校舎内にいたので、避難を告げる放送をしっかりと聞き、校庭に向かって避難を開始しました。児童それぞれが黙って校庭に集合しました。今日はその後、向島消防署の皆さんから安全についてのお話をうかがいました。更に火災時の煙体験も行いました。体を低くして、煙を吸わないように気をつけることを体験することができました。向島消防署の皆様ありがとうございました。

日産自動車の平塚工場を訪ねました。

11月25日 月曜日

五年生の社会科見学で、平塚市にある「日産自動車」の車体工場を見学しました。プレスから溶接、塗装、組み立ての様子を直に見学をすることができました。子供たちがこれまで映像や資料で学んできたことを目の前で見ることができる見学となりました。子供たちから工場の方への質問もたくさんあり感心しました。工場特性のミニカーをおみやげでいただき、みんな大喜びでした。帰校時間が遅くなりご家庭には大変心配をおかけしました。見学態度も素晴らしく六年生になる非が近づいていることを感じた見学でした。

六年生と下級生が仲良く遊びました。

11月25日 月曜日

良い天気になりました。あたたかい日差しの中、六年生が大縄跳びをして遊んでいました。そこに三年生の子供たちが自然に加わり、仲良く過ごしていました。励まし合いながらとんでいる姿を見て、立吾っ子の良いところがこれだと改めて感じました。こんな姿が更に増えるようにしたい来たいです。

様々な工夫でいっぱいのおまつりでした。

11月23日 土曜日

PTAの皆さんと各町会、地域の皆さんが協力してくださって6年ぶりの「立吾フェスタ」が開催されました。前日の金曜日から校庭、体育館で準備をしていただき、町会関係では各会館などで料理の仕込みもしていただいていました。そして23日になり、快晴の元、こどもたちのために皆さんが集まってくださったのです。朝10時の開始でしたが、それ以前から準備を待つ子供たちがたくさん校庭で待っていました。そして、各ブースでの飲食物の販売、ものつくり体験、そして体育館での遊び活動やバザーなど、ここに書き切れないほどの楽しい活動を用意していただきました。三時間の中で、子供たちの学校とはまた少し違った笑顔をたくさん見ることができました。準備から片付けまで、多くの地域の皆様の力がありました。子供たちは笑顔でいっぱいでした。皆様に感謝いたします。

一年生が亀戸中央公園まで歩きました。

11月22日 金曜日

久しぶりの青空、気温も屋外での活動に丁度良いあたたかさになりました。そんな天気の下、一年生は亀戸中央公園で「秋探し」をしました。公園までの往復は徒歩でしっかりと行ってくることができました。そして公園内では、様々な種類の木の実、木の葉などを探し、秋らしい公園の様子を体験しました。どんぐり探しにもみんなが一生懸命になりました。様々な形のどんぐりがあることを子供たちは見つけました。その他、紅葉した木のは、ツバキの実やメタセコイアの実、トチの実など、普段はなかなか気がつかなかったような木の実も拾いました。帰り道はビニール袋の中に「秋」がたくさんつまっていました。

冬の過ごし方についての発表です。

11月21日 木曜日

今朝の集会は、保健給食委員会の児童による「冬の健康な過ごし方」の発表会でした。方法としては、久しぶりに教室で動画を見ました。委員会のメンバーが、自分たちで撮影した健康づくりについての動画を楽しみながら見て学びました。これからの時期にはインフルエンザや風邪の流行があること。寒い日の衣服の整え方。更に感染症予防のために毎日行うことなどをクイズ形式で発表してくれたのです。とてもわかりやすい発表で、全校児童がそれぞれのクラスで真剣にモニターを見ていました。

たちあづ班活動秋

11月20日 水曜日

今日の五時間目は、「秋のたちあづ班」活動でした。屋外を利用できることになっていた班は、寒さの中で全力で走り回り頑張っていました。手つなぎ鬼や、鬼ごっこなどを通して、異学年間の仲を深めていました。室内で活動をしていた班は、ボール送りや宝探しゲーム、更にフルーツバスケットなどをして楽しんでいました。これまでのたてわり班活動を経て、みんなの仲がより良いものになっています。六年生が中心になり頑張った一時間でした。

本校児童の作品がグランプリになりました。

11月19日 火曜日

昨日の朝会の中で、児童の表彰を行いました。東京産小松菜給食レシピコンテストで、本校6年生児童がグランプリを受賞したのです。東京下町を代表する野菜である小松菜をおいしく食べる工夫をし、それを給食で提供するならどんな味が良いかということを競ったコンテストでした。小松菜をミキサーで細かくペースト状にし、更に食べやすいマイルドなグリーンカレーに混ぜ完成させたメニューです。チーズなどの味も加わり、子供たちが好んで食べたくなるようなカレーに仕上がっています。是非、レシピをご覧ください。12月末の給食に実際に登場することにもなっています。今から楽しみです。本校児童はこのような場でも大活躍をしています。うれしさでいっぱいのコンテストでした。

是非、いろいろなメニューを実際に再現してみたいですね。

地域の方が先頭に立ってくださっています。

11月18日 月曜日

11月も半ばを過ぎました。木々も紅葉が始まり、門の周りは毎朝桜の葉がたくさん落ちるようになりました。そんな校門前で、地域でいつもあいさつ運動を呼びかけてくださっている方による「あいさつ運動」が始まりました。登校しながら、自分たちから声をかける子も増えてきました。でも、月曜の朝は気持ちが下がっているのか、小さい声だったり、無言で通り過ぎてしまう子も見られます。是非、自然にみんなであいさつができるようになってほしいです。照れくさいことなどはないんだけど。

栃木県鹿沼市の施設で過ごしました。

11月8日 金曜日

なのはな学級の五六年児童が、二泊三日で栃木県の鹿沼市自然体験交流センターでの宿泊学習で頑張ってきました。全部で四校の児童が合同で参加し、共に生活をしました。一日目には自然の中で体験活動をし、川の中で生き物探しもしました。二日目には、みんなでかまどで火をおこし、ご飯を炊き、炭をおこし肉を焼いて楽しく会食を行いました。また、杉の板を黒くやき、それをもとにしてプレートを作成したりもしました。三日目には、朝は宿舎の周りは雨だったものの、子供たちが活動する頃には雨も上がり、東照宮や神橋の見学を行うことができました。紅葉も見頃となり、多くの観光客が行き交う中、子供たちはしっかりと行動することができました。三日間を通して、子供たちは自分でスケジュールを確認して行動し、約束やルールを守り、立派な態度で過ごすことができていました。他校の友達とも仲良く過ごすことができました。三日間で大きく成長した姿を見ることができました。

六年生が頑張りました。

11月12日 火曜日

音楽会が終わり、今日は朝から五年生が体育館の片付けで頑張りました。楽器類を音楽室に戻し、300脚以上並んでいた椅子を倉庫にしまいました。これから五年生も、いろいろな場面で六年生の仕事を引き継ぎ、最高学年となる準備をしていきます。また、今日の午後、錦糸町のトリフォニーホールの素晴らしい空間で、六年生が音楽会で発表した演目を再演しました。客席には3つの小学校の六年生がいます。また二階席には保護者の皆さんも来てくださっていました。音楽会で見せてくれた歌と演奏以上のものになっていました。堂々とした姿に感動しました。残念ながら、会場では写真撮影、録画などは禁止となっていましたので、記録が残っていません。多くの皆さんに聞いていただきたいくらいに良かったです。この写真は、幕間で舞台に立ったその瞬間に撮影したものです。演奏中のものがなく残念です。

ありがとうございました。

11月9日 土曜日

今日は保護者や地域からのお客様を迎えての音楽会の日でした。たくさんのお客様に来ていただいて拍手を受け、子供たちは喜んでいました。出番前はみんなドキドキそわそわ、歌と演奏が終わった後は、本当に嬉しそうな良い笑顔を見せてくれました。六年生が最後に堂々と自分たちの姿を披露し、感謝の言葉を述べました。裏方でも、演奏や合唱でもリーダーとして活躍をしてくれました。学校中のみんなで作り上げた音楽会でした。おいでいただいた皆様、支えてくださった皆様に感謝しています。

六年生が頑張っています。

11月8日 金曜日

今日は音楽会の初日、児童鑑賞日でした。体育館で他学年の演奏や合唱を互いに鑑賞し合いました。これまでの練習の成果を披露していきました。練習中は、目の前には体育館の床板が広がっているだけだったので、今日のように客席からの反応があると子供たちのやる気も更に高まるようです。また、幕間には、各係が次の出演学年のサポート準備をします。写真のように舞台の上で楽器を六年生が運びセットしていきます。一生懸命に仕事をしている六年生です。そのおかげで、今日の演奏も歌声も素晴らしいものになりました。明日の保護者鑑賞日、楽しみにしていてください。また、今日のがんばりの様子をおうちでも聞いてあげてください。

全校で音楽朝会を行いました。

11月7日 木曜日

音楽朝会での話です。

いよいよ明日から音楽会、ここまでの練習の成果をみんな全力で見せてください。ここまで頑張ったのですから、大丈夫です。今から「うたよありがとう」を練習しますが、少しだけお話しをさせてください。ヨーロッパのオーストリアに「ウイーン少年合唱団」という世界的に有名な合唱団があります。世界中から歌の上手な10才から14才までの男の子を集めて約500年前に作られた合唱団です。世界中から集まっているので、いろいろな国籍の男の子で構成されているのです。日本人も入っているそうです。全部で100人の男の子が4つのチームに分かれ、お城のようなところで一緒に生活をし、勉強も、遊びも、食事も、もちろん同じ部屋で寝て、歌の練習をするのです。そうやって、お互いの友情を深めていくと良い声が出るようになるというのです。すごいですね。家族を離れて、遠い国で男の子だけで暮らしているなんて、先生にはまねできないです。でも、先生はそれを聞き、何だ、立吾の子だって同じじゃないかと思いました。いつも一緒に過ごし、仲良くして、友情を深めていますね。ウイーン少年合唱団以上のすてきな歌声が出せるはずだと思っています。今日から皆さんは、「あづまの森少年少女合唱団」です。

楽しいお話を読んでいただきました。

11月6日 水曜日

今朝は読書ボランティアの皆さんによる「読み聞かせ」がありました。各クラスに入っていただき、それぞれのクラスにあった楽しい話を読んでいただきました。絵本をそのまま読んでいただいたり、大きなモニターに絵を映しながら読んでいただいたり、どのクラスも楽しい雰囲気でいっぱいでした。こうやっていろいろな方々に支えていただいている子供たちは幸せです。ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

本番のように進めていきました。

11月5日 火曜日

連休明けでしたが、朝から子供たちが高まっていました。今日は音楽会のリハーサル。朝から着替えて、本番と同じように進めていきました。練習と異なり、途中で止めることはありません。とにかく目の前にお客様が見てくれているつもりになって、一生懸命に歌い、演奏しました。どの学年の子供たちも、これまでの練習の成果を発揮し頑張っていました。実際に通して行ってみると、もっとこうした方が良いという部分も見つけることができました。後、数日しかありませんが、最後の最後まで、練習を積み、皆さんに子供たちのすてきな姿を見ていただきたいです。

「すがたをかえる大豆」を読んでいます。

11月1日 金曜日

三年生は国語の授業で「すがたをかえる大豆」という説明文を読んでいます。段落の中に書かれていることをしっかりと読み、その内容をまとめていきます。子供たちは授業の中で、文章の前後のつながりや、題名との関係をもとにして筆者が最も述べたいと考えたことを見つけ出していきました。段落ごとに読み取っていく学習はなかなか難しいのですが、友達とも話し合いながら頑張りました。今日の授業は、校内研としても、全校の先生たちが見守っていたので緊張したかもしれません。

往復電車を利用しました。

10月31日 木曜日

今日は一二年生、そしてなのはな学級低学年児童が参加した「生活科見学 校外学習」でした。公共交通機関として、電車に乗り継いで上野公園までの道を往復しました。そこだけでも大事な勉強となりました。道の歩き方、駅の利用の仕方、車内での過ごし方、更に人の多い上野公園の中での集団行動。すべてが貴重な経験となりました。電車の乗り換えをするだけでも、2学年が一緒となると大変です。子供たちは立派な態度で過ごしてくることができました。園内の混雑は予想以上でした。それでも、珍しい動物を見学することができ子供たちは笑顔で一杯でした。みんなが頑張った見学となりました。

英語でお店屋さんごっこをしました。

10月30日 水曜日

三年生の教室から、英語での楽しいやりとりの声が聞こえてきました。訪ねてみると、お店屋さんとお客さんに別れて、英語で買い物遊びをしていたのです。何をお探しですか。これをください。はいどうぞ。このやりとりをきちんと英語で行っていたのです。三年生から英語に関心をもち、恥ずかしがらずにどんどん使っていけば、中学生になる頃には英語が大好きになっていると思います。楽しみなこどもたちの姿です。

小村井香取神社のお祭りについて

10月29日 火曜日

4年生は社会科の学習で、地域に伝わる行事、お祭りについて学んでいます。地域に住む人々が、どんな思いや願いをもってお祭りを代々引き継ぎ守ろうとしているのかを考えてきました。そして、今日は、この地域で大切にされている小村井香取神社の9月の例大祭の中で行われる獅子頭巡行についてのお話を聞きました。お話をしてくださったのは本校のPTA会長さんです。会長さんは約900年前にこの地を開拓した6軒のうちの一軒を先祖にもつ方です。その6軒の方がこの地を開拓し氏神様として千葉の香取神宮から神様を移し創建したのが小村井香取神社です。そんな歴史の話や、春から始まる年番さんたちの役目やお祭り当日に向けての思いなどをわかりやすく話していただきました。代々伝わる思いを、「恩送り」として受け継いでいっているという話にこどもたちは集中をし、耳を傾けていました。地域に伝わるお祭りに、関心の高まった一時間となりました。会長様、ありがとうございました。

全校朝会での歌も良いものです。

10月28日 月曜日

いよいよ来週に音楽会が迫ってきました。先週に続いて、今朝の朝会でも全校合唱を行いました。土曜日に吾嬬立花中学校の文化祭で中学生のすてきな合唱を聴いてきました。その際録音した歌声の一部を全校児童に聞いてもらいました。男子、女子の声が重なり美しいハーモニーになっていました。その直後、やはりみんなで心に響くように歌う「うたよ ありがとう」」を練習したのです。体育館中に響くような歌声で、みんなの声が一つになりました。

新年度入学生のみんなが来てくれました。

10月25日 金曜日

今日は給食後全校児童が下校し、教室と体育館内を使って新年度入学の園児のための「就学時健診」が行われました。みんなしっかりと親子で手をつないで、笑顔で校庭に並んでくれました。その後は健診、そして面談などを行いました。早くピカピカのランドセルで、笑顔で登校してほしいです。

子供たちも先生も汗だくです。

10月23日 水曜日

雨が降りましたがすぐにやんだので、こどもたちは大喜びでした。休み時間、校庭いっぱいに広がり、元気な鬼ごっこを様々なグループのこどもたちが楽しんでいました。先生方もその中に混ざって、こどもたちと汗を流していました。直前まで授業、そして休み時間、再び授業と、きびしい中で先生たちも頑張っています。

音楽会に向けて頑張っています。

10月22日 火曜日

音楽会に向けて、体育館を演奏会場に変えていきます。今日の一時間目、音楽室内のたくさんの楽器を、六年生が体育館まで運んでくれました。みんなで力を合わせて運び入れ、更に会場内にセットをしていきました。合唱時にみんなが立つ演台も準備をしました。いよいよ本格的にみんなの声、音を合わせる練習が始まります。六年生がみんなのことを支えてくれます。笑顔で運んでいる様子に感動しました。

三年生のかわいい姿です。

10月21日 月曜日

休み時間、三年生の男の子たちが空を何度も見上げていました。それも数を数えて顔を上に上げているのです。何をしているのかとたずねると、国語で勉強している物語「ちいちゃんのかげおくり」に出てくる「かげおくり」をしているのだというのです。何度もやりながら、うまく見えない見えないと首をかしげているのです。今日の地面に見えた影は少しうすかったのかもしれません。でも、こうやって、教科書で学んだ直後に、みんなで「かげおくり」を一生懸命にやっている三年生はすてきだなと思いました。

国語の物語の読み取りです。

10月18日 金曜日

6年生が国語で「きつねの窓」という作品を読んでいます。登場人物にとって、指でつくった窓の向こうに、何が見えたのかということを話し合っています。子ぎつねにとっても、主人公の男に子にとっても、そこに見えるのは懐かしいもの、失ってしまった宝物なのではないかということが、だんだんと読み取れてきました。読めば読むほど、話し合うほど、いろいろな考えが生まれてきます。とても楽しい授業でした。子供たちにとって、きつねの窓の向こうには何が見えるのかも、考えてみたくなりました。

それぞれの班ごとに楽しく遊びました。

10月17日 木曜日

一時間目に全校児童が一緒になって活動するたてわり班活動「たちあづ班活動」が行われました。真夏の屋外の活動はなかなか大変でしたが、ようやく校庭でも楽しく遊ぶことができるようになってきました。鬼ごっこをしたり、ダルマさんが転んだをしたり、それぞれ楽しいゲームでひとときを過ごしました。室内でも、ばくだん回しゲームなどハラハラするゲームもしていました。六年生が中心となり、下級生をまとめ頑張りました。

夕方6時すぎ 西の空です。

10月16日 水曜日

昨日の始業式の中で、今夕方の西の空に「すい星」が見えることを話しました。見えるといっても都会の明るさの中で見つけるのは大変かもしれません。そんな昨日の夕方日没後の午後5時半すぎから6時すぎまで、西の空を校舎の三階から観察をしました。学校から見ると丁度花王さんの上空、右手にスカイツリーを見るような角度ですい星のかすかな姿をスマホカメラの目を通して見つけることができました。肉眼では、残念ながら認識できなかったのです。もっと暗くて、上空の空気の澄んでいる場所ならば、明るい尾を引く姿を見ることができるかもしれません。まだ26日頃までは見るチャンスがあります。是非、西の空に注目してみてください。

是非、自分の目で夜空にすい星を見つけてみてください。

10月15日 火曜日 後期に頑張りたいことをみんなの前で堂々と発表しました。

10月15日 火曜日 音楽会も控えています。みんな頑張りましょう。

子供たちは堂々としていました。

10月11日 金曜日

朝、前期の終業式を体育館で行いました。式であるのでみんなは整列をし、良い姿勢で式に臨みました。学校長からは半年間の成長について話をさせていただきました。特に一年生は、半年前の様子から比べて、45分間の授業の中で挙手をし、はっきりとした声で発表をし、頑張っているという話をさせていただきました。もちろん、他の学年のみんなのがんばりも素晴らしいです。その後、1年生の代表児童2名、3年生の代表児童1名がふり返りと後期の目標を発表しました。3人とも堂々とした姿でした。算数で頑張ったことや、後期の音楽会のために努力していることなどを発表してくれました。今日は通知表も持ち帰ります。是非、その中で次のめあてを見つけ、15日からの後期の学校生活の中でみんなが大活躍することを期待しています。

団地の広場への二次避難を行いました。

10月10日 木曜日

今日の休み時間中に避難訓練を行いました。給食室から出火し校庭に避難し、更に煙の被害を避けるために立花団地内の広場に二次避難をするという内容でした。子供たちは整然と、私語をする児童もほとんどなく、安全な場所に移動することができました。一年生の子供たちも初めての二次避難でしたが、立派な態度でした。本当にこのようなことが起きてはいけないのですが、万一のために日頃から心がけておくことは大事なことです。とても素晴らしい子供たちの姿でした。

十三カ所に分かれて見学しました。

10月9日 水曜日

二年生の生活科の学習で、町たんけんを行いました。保護者の皆様にご協力いただき、13カ所のお店やお仕事場を訪問させていただきました。お店では実際に売られている商品を見せていただいたり、作業のお手伝いをさせていただいたり、更にたくさんの質問をさせていただきました。とても熱心に見学を、また、たくさんのことを説明していただくことが出来ました。保護者の皆様もお力を貸していただき感謝しています。

すてきな曲を演奏しています。

10月8日 火曜日

四年生の音楽の時間は、音楽会に向けての合奏練習でした。サウンドオブミュージックの中のすてきな曲「私のお気に入り」をみんなが演奏していました。みんなの演奏の音が一つになっていました。これが2クラス合わさると更に素晴らしい響きになると思います。それぞれの楽器、難しいところをたくさん練習して、聞いている人に感動を伝えてほしいです。頑張ってくださいね。

熱心に調べ、記録をとっていました。

10月7日 月曜日

今日は三年生が社会科見学として、墨田区内を巡ったい一日でした。午前中は墨田区の重要な産業である皮革工場を中心に見学をしました。社会福祉会館や皮革技術センターで、実際の革づくりの様子を見たり、説明を聞いたりしました。生皮にどのような処理が施され、革として製品の材料になっていくのかを、子供たちは真剣に学んでいました。身の回りのものを見つめ直すと、革製品が日々の生活を支えていることに気づきます。また、使うほどに使いやすくなる皮の良さを、野球やサッカーなどで実感している児童も多くいます。午後は向島消防署を訪ね、消防署の方々がどのように協力して、みんなの生活を支えてくれているのかということも知ることが出来ました。良い一日の見学となりました。

みんなのがんばりが空を晴れにしました。

10月4日 金曜日

五年生の那須甲子移動教室から戻りました。二泊三日の活動は、初日が稲刈り体験、キャンプファイヤー、二日目が那須岳へのロープウェイを使った登山、そして三日目は那須どうぶつ王国での動物とのふれあいという内容でした。今回、全国的に天候が不安定な中での移動教室となりましたが、バスに乗っているとき、宿舎内で過ごしている時には、外が激しい雨になっているものの、活動を始めると霧が晴れ、雲が切れ、活動が出来るようになりました。特に二日目の登山では、直前まで中止を考えていましたが、予報や山の上からの情報を確認すると子供たちが登る数時間だけ晴れになることが見えてきました。そして、ロープウェイを使い、標高1684mの雲の中に入っていきました。到着した途端、子供たちから歓声が上がりました。目の下に広がっていた真っ白が雲がどんどん流れ、その下に雄大な那須のまちが見え始めたのです。ハイキングを始めると、更にその光景が広がっていきました。山頂もきれいに見え、子供たちから更に歓声が上がりました。これは山の光景ですが、3日間、様々な場面で同じような喜びの声が上がりました。これも普段から、努力している五年生のために思い出を演出しようと、不思議な力が働いてくれたのかなと思いました。とにかく良い移動教室になりました。保護者の皆様の支えにも感謝しています。

星空に関心が高まりました。

10月1日 火曜日

四年生がスカイツリータウンにあるプラネタリウムで学習をしました。往復を徒歩で行いました。会場では頭の上に夜空が浮かび上がり、みんなの歓声が上がりました。今回は、秋の星座と、月についての説明プログラムでした。みんなは改めて28日間で月の形が変わっていくことを実感することが出来ました。これから夜空に目を向ける回数が増えるかもしれません。

五年生となのはなのみんなで綱引きです。

9月30日 月曜日

これから後期に向けて、なのはな学級では、様々な学年、クラスと交流会を開いていきます。今日はその第一回目として、5年2組のみんなとの交流会を行いました。一緒にダンスを踊ったり、鬼ごっこをしたり、長い綱を伸ばしての綱引きも行いました。特に綱引きは、この数年間校内で行うことがなかったので子供たちも喜んで行っていました。良い交流会になったと思います。

劇団トマト座の皆さんが演じてくださいました。

9月27日 金曜日

今日は午前、午後の部に分かれて演劇教室が行われました。劇団トマト座の皆さんがきてくれて、体育館はとても華やかな劇場に変身していました。そこに午前中は1年生から3年生、なのはな学級のみんな。午後は4年生以上のみんなが集まり、「ミクロの三銃士」という劇を鑑賞しました。主人公の男の子たちが虫の大きさになってしまい、昆虫たちのいる森の中で冒険をする楽しいお話しでした。歌があったり、ダンスがあったり、また、いつも見慣れている昆虫が登場してきたり、楽しい時間となりました。おうちでも是非感想を聞いてあげてください。楽しい劇をありがとうございました。

みんなでダンスをしました。

9月26日 木曜日

来週の木曜日、五年生は那須甲子の移動教室に出かけています。そして木曜日の夜は、みんなでキャンプファイヤーを楽しむことになっています。今日、五年生は、一週間後のために、体育館をキャンプ場に見たてて、その練習をしました。真ん中に大きな炎が燃えているつもりで、みんなで手をつないで踊りました。みんな楽しそうでした。本番が楽しみになりました。

バイオリンの演奏も体験しました。

9月24日 火曜日

なのはな学級のみんなのために、墨田区をホームとしている新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さんが来校され、学期の演奏を直接披露してくださいました。目の前で楽器を見たり、その音色を味わったり、さらにはバイオリンの演奏をみんなが体験することが出来ました。とても貴重な機会となりました。もちろん演奏も披露してくださいました。丁度今日が誕生日の児童がおり、ハッピーバースデーの曲の生演奏がありました。感動的なひとときでした。

なのはな学級宿泊学習

9月20日 金曜日

なのはな学級の34年生児童は、区内にある施設「フクシエンタープライズ墨田グランド」で一泊二日の宿泊学習を行いました。昨日は午前中に学校で勉強をしたの地、午後から施設に移動しました。そして午後は、一緒に宿泊している他の2校の児童と共に活動をしました。ゲームをしたり、工作をしたりしました。友達とお風呂に入るのも、一緒の部屋で寝るのも初めての経験(昨年度3年生の時に経験した子もいます。)となりました。2日目の今朝からは、屋外で手作りのたこを飛ばしたち、フリスビーやバルーン遊びなどで楽しいひとときを過ごしました。なのはな学級内の絆が更に深まったと思っています。みんな自分のことを自分でして、意欲的な姿をたくさん見せてくれました。よく頑張った2日間でした。

カーテンの間に注目しました。

9月19日 木曜日

今朝の集会は、集荷委員会の人たちが準備をして進めてくれました。体育館の舞台の上で、カーテンのすきまに見える「物体」が何かを当てるクイズです。一瞬目の前を通り過ぎるだけなので、注意してみていないと分かりません。全校児童は、集中してクイズに参加していました。写真は、小さな上履きがとんでいる瞬間です。みんな上手にあてていました。

休み時間の図書館の様子です。

9月18日 水曜日

十五夜を過ぎても猛暑が続いています。今日も残念なことに屋外の熱中症予防の数値が高くなり、休み時間の外遊びは中止となってしまいました。外で元気に遊びたい子供たちにとって辛い日々です。だからというわけではありませんが、学校図書館の利用者が増えました。図書委員会の子供たちが貸し出し作業を手伝っていました。貸し出しの大行列ができていました。涼しい読書の秋になってほしいですね。

朝会の話から

9月17日 火曜日

三連休が明け、今朝は少しだけ涼しい朝でした。子供たちは元気な笑顔で登校しました。そんな子供たちに先日配信した「東京都教育ビジョン」について、朝会で話をすることにしました。実は、子供向けに編集されているとはいうものの、内容はなかなか難しいものです。そこで、動物さんたちを例にして説明してみることにしました。かえってわかりにくくなったしまったかもしれませんが、未来に向かって、夢を実現していく子供たちへのメッセージです。

![]() 朝会で話した内容をまとめたものです。(PDF:1,051KB)

朝会で話した内容をまとめたものです。(PDF:1,051KB)

そのままでは難しいので動物さんに置き換えてみました。

東京都が編集した児童向けのものです。

4年生の勉強です。

9月13日 金曜日

今日も4年生の内容です。4年生は先日の社会科見学に続き、ごみがどのように処理されているのかということを勉強しました。今日は、学校に墨田区の清掃事務所の皆さんが来てくださって、中の様子を観察することの出来るごみ収集車などを操作して学ぶことが出来ました。また、ごみの分別の方法やこれからの生活で大事にしていってほしいことなどを学ぶことが出来ました。今回、社会科見学などを通して充実した学習が出来たと思います。今後の生活に生かしてほしいと思います。

みんなで一つの話を発表します。

9月12日 木曜日

4年生は、国語の教材で「ぞろぞろ」という落語を学びました。日本に古くから伝わる文学の一つとして落語に触れたのですが、実際に落語を聞いたことがある児童は少なく、一人で多くの人物を演じ分けるというのはイメージできなかったようです。そこで、落語には上と下があり、扇子や手ぬぐいなどを小道具として演じるのであるということを、子供たちにも分かりやすい「平林」と「転失気」という2つの落語を演じながら説明してみました。その後、子供たちは3つの話を選び、グループで上手に演じられるまで練習をし、発表会となったのです。寿限無、まんじゅうこわい、初天神、いずれも子供でもわかりやすい楽しい話です。みんな生き生きと演じていました。寿限無の名前を暗記して頑張っている子がたくさんいました。

ぐんぐん伸びて花をつけています。

9月11日 水曜日

校舎の裏側にある非常階段に、地面の上からゴーヤがつるを伸ばし上へ上へと成長しています。その途中に黄色い花がたくさん付いています。そんな花の様子などを、4年生が理科の時間に観察をしました。どのようにして実っていくのか、また継続して観察をしたいですね。

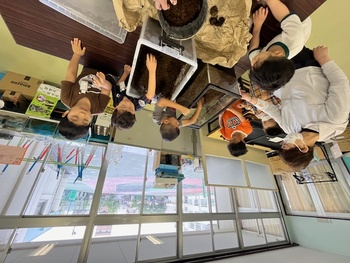

カブト虫の幼虫が喜んでいます。

9月10日 火曜日

カブト虫を学校で飼育していますが、この夏に羽化したカブト虫は既に夏休み中に死んでしまいました。夏休み中に、ある方からたくさんの幼虫の寄付をしていただきました。いつも幼虫を飼育しているケースの中は、過密状態です。更に、今までの幼虫が残したフンでケースの中にはエサになる土がほとんどなくなっていました。取り寄せた新しい土をケースの中に入れるために、一旦カブト虫の幼虫にケースの外に出てもらうことになりました。その救出を子供たちが手伝ってくれたのです。ての上にどっしりと乗るほどの大きさの幼虫を子供たちが怖がらずに捕まえてくれました。無事に全部の幼虫が、おいしい土の中に戻ることが出来ました。今幼虫なので、秋に羽化するのでしょうか。それとも来年の夏までもりもりと餌を食べ続けるのでしょうか。そうだとすると、相当大きなカブト虫の成虫になるかもしれません。

委員会活動の時間です。

9月9日 月曜日

久しぶりの委員会活動の時間でした。飼育栽培委員会のみんなが、一生懸命に育てていた「ウーパールーパー」のココアちゃんと大福ちゃんの二匹が、夏休み中に死んでしまいました。予想以上に水温が上がってしまったことがその原因のようでした。委員会として、この二匹の命を守ることを頑張ってきていたので、みんながっかりした様子でした。活動の中心にいた生き物がいなくなってしまったので、委員会活動の内容も再検討です。これからの活動内容をみんなで相談しています。

安全に下校することが出来ました。

9月7日 土曜日

今日は土曜授業、学校公開日でした。多くの保護者の皆様に参観していただいたほか、学校説明会にも多くの園児の保護者の皆様に参加していただきました。ありがとうございました。また3時間目には、地震の警戒宣言が発せられたという想定で、児童の引き渡し訓練を行うことが出来ました。今回は、校庭での引き渡しではなく、各学級での対応としてみました。上級学年からだんだんとお迎えをお願いし、親子で下校することが出来ました。子供たちはほっとした嬉しい表情を見せながら帰って行きました。ご協力に感謝いたします。

みんなが散歩をさせてくれます。

9月6日 金曜日

写真の場面がわかりにくいと思います。子供たちが集まって、水槽の中のカメ君を一生懸命に世話をしようとしているところです。以前、学校だよりでカメ君の環境が変わり、日に日に元気とやる気が出てきている話をお伝えしました。この夏の間は、カメ君を校長節で世話していました。最近では、朝校長室のドアを開けると足をバタバタさせてアピールしてきたり、時にはわざと首を引っ込めて驚かせようとしてきたりしています。太陽光線を浴びてもらうために、時々校庭を散歩させていたので、最近は休み時間に校庭に出すようにしています。するとたくさんの子供たちが集まってきて、交代で散歩させようとカメの取り合いになります。この間まではのんびり一匹で広い校庭を散歩していたので、今は戸惑っている様子です。その内に子供たちにもお得意の首かくしの芸を見せてくれるかもしれません。

元気に遊んでいます。

9月5日 木曜日

昨日に続いて今日も日中は過ごしやすい一日になりました。少し気温が上がっていましたが、真夏の厳しい暑さよりは走りまわるのに適したものでした。いろいろな学年の子供たちが元気に走り回り、楽しい笑顔を見せていました。低学年児童は、亀の散歩のお手伝いをしてくれました。だんだん秋に向かっていることを感じた休み時間でした。

ライフラインに関わる大事な見学をしました。

9月4日 水曜日

4年生が社会科見学に出かけました。天気を心配していましたが、雨に降られることはなく、見学に適した涼しい中で見学をすることが出来ました。午前中は中央防波堤のごみの最終処分施設を見学しました。7月までにごみの処理について調べているので、それを復習する形で見学することが出来ました。埋め立て地には様々な処理を経て運ばれてきたものが、計画的に埋められていること。それも環境を守ることを第一に考えられて進められていることを知りました。午後に見学をした東京都の水再生センターでは、下水道の仕組みや、汚れた水がどのようにして浄化されているのかを知りました。道路上のマンホールの種類も知ることが出来ました。一日をかけて、我々の生活を支える大事なことを学ぶことが出来たと思います。ごみを捨てるときにリサイクルについて考えたり、下水にものを流すときに、それが適切かどうかを考えることが出来るようになると良いです。とても熱心に見学をすることができた一日でした。

みんな集中していました。

9月2日 月曜日

44日間の夏休みが明けて、子供たちが元気に登校してきました。みんな少し大きくなったような気がしました。そして、体育館で話を聞く姿は集中していて素晴らしかったです。その後、各学級では夏休み中に努力した研究の成果を展示したり、様々な方法で出来事を発表し合ったりしていました。クイズ形式で、友達と休み中の思い出を紹介し合っているクラスもありました。明日からは給食も始まります。まだ暑い日が続きますが、涼しい教室の中で学習に集中していってほしいです。

五年生の宿泊学習の準備です。

7月19日 金曜日

いよいよ夏休みですね。今日は、休み前の金曜日。臨時の朝会を行い、休み中の心構えなどを話しました。内容としては、この月曜日に話をした生活のリズムを整えること、その他にお手伝い、おうちの人とたくさん話をすること、様々な事故に気をつけることを話しました。44日間になる長いお休みを、有意義に過ごしてほしいと願っています。写真は、五年生の様子です。秋に行う移動教室のために、キャンプファイヤーの練習を行っていました。楽しみですね。

服を着て泳ぎました。

7月18日 木曜日

今日の56年生の水泳は、着衣水泳でした。万が一、夏に水の事故にあうようなことがあっても、自分の身を守ることが出来るようにと、水泳の練習で体を慣らした後その上に服や靴をつけ、泳いでみることを行いました。水着で泳ぐ時に比べて、体が重く感じたり、自由に進まないこと、さらにはあわてたら体が沈んでしまうことを体験しました。みんな安全に気をつけながら、万一のことを考えながら真剣に学ぶことが出来ました。

プールの楽しい思い出づくり

7月17日 水曜日

今日の水泳の学習は、六年生にとって最後の時間となりました。明日は、着衣嬰の練習がありますが、水の中で身を守るための訓練です。また、夏休み中にも水泳は組んでありますが、授業として全員が参加して行うのは今日の時間が最後となるのです。入学後、2年生からコロナ対応が始まり、水泳の学習を制限をつけて行う年が長く続きました。そして、今は熱中症対策で8月以降の水泳の時間は取らないこととしました。六年生にとっては、全員で水泳を行うのは最後となりました。最後に、大きなビーチボールで、思い切り水中バレーボールも行いました。

今の生活リズムを保つことが出来るかな。

7月16日 火曜日

今朝は火曜日ですが、昨日がお休みだったので全校朝会を行いました。その中では来週にいよいよ迫っている夏休みについて、夜更かしなどをし、ゲームに夢中になっていると生活リズムが乱れてきて、9月を迎えたときに大変なことになってしまうよという話をしました。今回も、数枚セットの紙芝居を用いました。是非、おうちで、どんな話を聞いたのか、確かめてください。

生活のリズムが乱れないように気をつけて、長い夏休みを計画的に過ごしていきたいものです。

二年生が頑張っています。

7月12日 金曜日

二年生が国語の勉強で、生き物について詳しく調べて、クイズを作ろうと頑張っています。様々な昆虫について、図鑑を読んで、初めて知ったこと、驚いたことなどをまとめ、それを友達にも紹介するクイズを作る準備をしています。あらかじめ図鑑の内容をタブレットに保存しているので、ここを紹介するというところを枠で囲んだりしながら読み進めています。今日の学習の中では、クイズにしたい場所を選んだ理由を発表し合いました。理由を述べるということも、行ってみるとなかなか難しいことです。頑張りました。

スーパーマーケットの店長さんからお話をうかがいました。

7月11日 木曜日

3年生の社会科の学習で、商店と私たちの生活のつながりを調べています。その中で、今、それぞれの家庭が利用することの多くなった大型店、スーパーマーケットの見学をしました。隣の町にある「オリンピック」文花店を訪ね、店内の様子を見学し、店長さんからもいろいろなお話をうかがうことが出来ました。普段気づいていなかったような品揃えの工夫や、お店の方々の仕事の分担などを詳しく知ることが出来ました。今後は地域の個人商店のことも調べながら、お客さんのためにお店の人たちが努力していることをまとめていきます。ご協力いただいたオリンピック文花店様にも感謝いたします。

鶏飯

7月10日 水曜日

今日の給食は、鹿児島奄美地方の伝わる郷土料理でした。鶏飯(けいはん)という鶏のささみをだし汁で煮込んだスープを、ご飯にかけて食べるおいしい料理でした。元々は、サトウキビ畑で働く人たちが、栄養をつけるための料理だったそうです。子供たちは、白米の上に汁をかけるということに驚いたようでした。汁とご飯を別々に盛り付けようとして、食器の数が合わないことに気づき、献立の説明を読んで、ようやく食べ方を理解したクラスも多かったようです。とてもおいしい献立でした。

6年目でようやく行くことが出来ました。

7月9日 火曜日

今日は電車に乗って、六年生がスカイツリーの施設内にあるプラネタリウムの見学に行きました。去年の6年生は、往復徒歩で出かけましたが、熱中症予防のために電車を使いました。また、6年生にとっては初めての機会となりました。4年生でも見学のチャンスはあったのですが、当時はコロナ対応で、巡回の小さいプラネタリウムを体育館に設置して見学したのです。だから、みんなでプラネタリウムで星空を眺めるのは初めてだったわけです。きれいな星空の説明の他に、銀河系の仕組み、惑星の謎など、ためになるプログラムを鑑賞することが出来ました。

こんな格好で朝のあいさつをしたら・・・

7月8日 月曜日

今朝の朝会では、家庭でくつろいでいるときの服と、学校で勉強しているときの服装は違うのだという話をしました。家庭においては、楽な服、肌が多く見える服を着ていたとしても、学校では勉強をするのにふさわしい服に着替えて登校したいものだという話をしました。いくつかの例を絵に示して説明をしましたが、一番極端な例として、校長が家でくつろぐときの服装のままでみんなを朝校門で出迎えたら、という話をしました。普段家で、庭掃除をしたり、草刈りをするときの服ままではみんなのことを迎えたらという例えは、よく理解してもらえたようでした。その他、肌の露出の多い服を着ていて、屋外で事件に巻き込まれたら大変だという話をしました。とにかく、大人が子供たちを見守ってあげることも大切ですが、自分のことを自分で守ろうとすることも考えてほしいと話しました。

一年生の願い事がかけられています。

7月6日 土曜日

今日は学校公開日でした。そして、2時間目には道徳の授業を見ていただきました。廊下に暑さがたまっているところを、多くの皆様に廊下から参観していただく形になりました。子供たちにとって大切な時間となりました。そんなみんなのことを、一年生が作って飾り付けた七夕の笹が見守っていました。明日は七夕ですね。

登校時間に呼びかけました。

7月5日 金曜日

昨日の集会で全校に案内をしたユニセフ募金活動が朝行われました。今日が一日目で、明日もあります。代表委員児童が交代で募金箱を持ち、登校してくるみんなに声をかけました。大きな声で頑張っていました。その寄付金が、世界中で苦しんでいる子供たちの役に立つということを知り、更に声に力が入ったような気がします。みんな頑張りました。

世界の状況を発表しました。

7月4日 木曜日

代表委員会のみんなが全校児童の前で、ユニセフについて調べ、発表をしました。世界で困っている人の数や状況、募金によりどんなことに支援が出来るのか、ユニセフの歴史と日本の子供たちの関わりなど、様々なことを発表しました。全校児童も真剣に、その内容を聞きました。明日と土曜日の朝の二回、玄関でユニセフ募金の呼びかけを行います。是非、子供たち自身が理解して、この募金に協力してくれることを願っています。

みんな真剣でした。

7月3日 水曜日

今日は7月の読み聞かせの日です。朝から読書ボランティアの皆さんが来校され、各学級で読み聞かせを行ってくださいました。様々な種類の本を選んでもってきてくださり、中には子供たちのリクエストの答えて読んでくださっている教室もありました。みんな想像しながらお話を聞き、楽しそうな表情を見せていました。次回は9月となります。ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

ゴムの力を調べていきます。

7月2日 火曜日

3年生は理科の時間に、ゴム動力について調べていきます。今日はその実験を進めるための実験セットを組み立てました。部品を取り外し、いろいろ組み合わせて作っていきます。簡単そうに見えたものの実際に始めてみるとなかなか難しく、何度も説明書を読み直している児童もいました。こうやって説明書を読むことも、実は大切な勉強なのですね。広い場所で、早く実験をしてみたいですね。

屋上からの眺めと講話をいただきました。

7月1日 月曜日

3年生は、地域の立花団地にお邪魔して、団地にお住まいの方からこの町の歴史、昭和30年代からの変化などの様子を教えていただきました。かつて東あずま駅がある場所には、平井街道駅があり、戦後は焼けたまま駅がない時期が続いていたこと。更に、新たに駅が開業することになり、近隣住民は土地を提供することになったことなど、具体的な思い出話をたくさん聞かせていただきました。団地の屋上も特別に公開していただき、地上40mの高さから地域を眺めることが出来ました。とても貴重な勉強の場をいただいたことに感謝しています。団地の自治会長さんをはじめ、住民の皆様、URの皆様に感謝しています。

七夕のことをみんなで発表し合いました。

7月1日 月曜日

1校時に日本語教室全学年が集まって七夕集会を行いました。高学年が企画・運営・司会・「七夕物語」の読み聞かせを、5年生が折り紙で笹飾りの講習を、4年生が模造紙と色画用紙で笹竹を、3年生が願いごとを書く短冊を、2年生が輪飾りを担当して準備をしました。読み聞かせは、日本語がまだあまりよく分からない子たちのために、高学年の子たちが自分たちで中国語訳を考えてお話ししてくれました。担当した役割が生かされ、全員で楽しく活動ができました。

いよいよ明日から日光移動教室

6月25日火曜日

いよいよ明日から六年生の移動教室です。日光はどんな天気なのか、ドキドキしながら考えています。いつもみんな頑張っているので、きっと良い天気になると信じています。今日は前日の健康診断。みんな元気に明日出発できると思います。写真は、保健室で事前健診を待っている様子です。

園内で楽しく遊び方を考えて過ごしました。

6月24日 月曜日

一年生が学校近くの「東あずま公園」の探検をしました。普段から放課後の遊び場になっているところですが、昼間の時間に訪ねてみるといつもとは違う静けさが広がっています。10時過ぎの日差しはすでに強かったため、できる限り木陰を探して活動をするようにしました。メタセコイアの大木の下で、小さい花をさがしたり、葉っぱを拾ったり、楽しく過ごしているグループもいました。近くの保育園の散歩を応援している子供たちもいました。みんなで出かけると、いつもとは違う発見もありましたね。

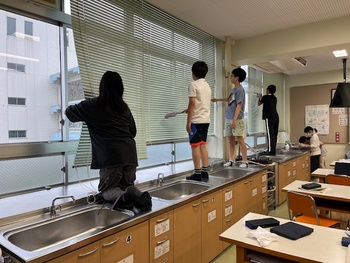

家庭科で掃除の仕方を学んでいます。

6月21日 金曜日

6年生が家庭科の学習として、工夫をした掃除の仕方を学びました。今日は家庭科室のブラインドなど、ほこりのたまりそうな場所や、理科室のカーテンや窓などを掃除しました。道具や洗剤をうまく利用し、磨き方も工夫をして進めました。特にブライドのすきまは丁寧にみがいていきました。是非、家庭でもこれを実践すると良いなと思いました。

じゃんけん列車をしました。

6月20日 木曜日

朝、集会活動がありました。二人組になり、じゃんけんをし、負けた方の児童が後ろにつながります。そして、それを繰り返し、長い列になっていくゲームを行いました。みんなが楽しく、穏やかにじゃんけんをし、最後に長い列車になっていきました。先頭の子、10番目、20番目の子たちに拍手を送りました。こうやってみんなで仲良く過ごすことが出来るところが、立花吾嬬の森小学校児童のすてきなところです。

冷たい水が気持ちよかったね。

6月19日 水曜日

今年度最初の水泳授業がありました。なのはな学級のみんなが、今年の記念すべき第一番となりました。先ずは水中でリズム運動をし、その後水慣れの練習、更に水中での宝探しなどを行いました。この後1、2年生の学級も入りました。水は子供たちの体には少し冷たく感じたようです。これから夏の水泳が更に続いていきます。みんなが安全に泳ぐことが出来るように努めていきます。

とても良い響きでした。

6月18日 火曜日

二年生の教室の前を通ると、鍵盤ハーモニカのすてきな音色が聞こえてきていました。みんなが上手にカエルの歌や、かっこうを演奏していたのです。聞いていて楽しい気持ちになりました。また是非聞きたいなと思いました。ドレミの歌も歌ってくれました。小さなすてきな演奏会でした。ありがとうございました。

プール開き集会を行いました。

6月17日 月曜日

今日は朝会の後、運動委員会の児童が中心となり、プールでの約束をみんなに発表をしました。プールでの指導中は話をしっかりと聞くこと、プールサイドは走らないこと、更に笛の合図で水中に入る順番などを、説明や実演で示していきました。これから7月末まで、子供たちは水中で浮いたり、泳いだりすることを学年に応じた形で学んでいきます。熱中症対策のために、2ヶ月間で集中して学習を進めます。何よりも安全第一で学習を進めていきたいと思います。

ソフトボール投げ

6月14日 金曜日

全教員で校庭にラインをかき、ソフトボール投げの準備をしました。そして今日、全学年が順番に校庭でボールを投げました。毎年、投げる運動についてその力が高まっていないことが結果に出てきています。今年度は、体育の中でもボール運動を増やし、昨年度よりも子供たちの投力が付いていることを期待しているところです。そもそも、ソフトボール自体、子供の手には大きいので、もう少し小さいボールで日頃から投げる遊びをしていきたいところです。

互いに記録をとり合いました。

6月13日 木曜日

今日から各種、様々な内容の体力テストが始まりました。体育館内では、腹筋や反復横跳び、前屈などの測定が行われました。明日はソフトボール投げなども行います。二年生の子供たちは、二人組になり、互いの記録を用紙に残していきました。一生懸命に数えて、正確に記録をしていきました。良い記録が残せると良いですね。

紙芝居などを分担して読みました。

6月12日 水曜日

今日の一時間目は、全校児童がたてわり班ごとに集まって活動をしました。今日は、6年生がここまで準備してきた紙芝居や絵本などをみんなに読んで聞かせてくれました。何度も練習をして臨んだ本番だったので、みんないろいろ工夫をして読んでいました。紙芝居を選んだ6年生は、一枚ずつ声色を工夫しながら読み進めていました。下級生も集中して聞いていました。みんな頑張りました。

二年生が一回目の探検をしました。

6月11日 火曜日

暑い一日でした。そんな中、二年生が生活科での町たんけんを進めていく1回目として、先ずは学校から西に向かって平井街道を歩いてみました。途中、地元を500年近く守っている明源寺さんと、約900年前に建てられた小村井香取神社を詳しく見学しました。また、明治通りとの交差点辺りに130年以上前に最初の吾嬬村立尋常小学校が建てられたことなども確認しました。次回は自分たちで分担して地域を探検することになります。頑張って良い発見をしてほしいです。

驚きの声が上がりました。

6月10日 月曜日

今週末から体力テストが始まります。これまで毎年行っているので、児童の運動能力の変化を分析していくものです。毎年、投げる力が弱まっていることが結果に表れています。校庭の広さの関係で、休み時間にドッジボールのようなボール遊びが出来にくくなっていることも原因の一つにあると考えています。今日は、投げ方を確認するために5年生の児童がボールを投げる練習をしました。そんな中で驚きの歓声が上がりました。ある男子の投げたソフトボールが校舎側から、30m先にある8m以上あるネットの上を越えていったのです。初めて見る光景でした。普段から少年野球で頑張っている男子でした。みんなに投げ方のコツを教えてほしいと思いました。驚きの力でした。すばらしいです。

暗算の練習マシンです。

6月7日 金曜日

二年生のある男の子が登校時に左肩を見ながら歩いていました。何をしているのと問いかけると、実はそこには様々な暗算の問題を書き込んだシートが巻き付けられているのです。それを時々見ながら、登校してきたというのです。もちろん交通安全に努めながら、朝から頭の体操をしながら登校しているという説明を聞き感心してしまいました。算数、数学が大好きな大人に成長していくのではないかと楽しみになりました。

ヤゴを12匹見つけました。

6月6日 木曜日

プール開きを前に、屋上のプール清掃の前に、水生昆虫の救出を行いました。墨田区の環境課の皆さんにもアドバイスをいただきながら、1、2年生が協力して水の中に入りました。そして手分けをして、水中の落ち葉などの影に隠れているヤゴを見つけ、救出しました。今年度は全体で12匹のヤゴが見つかりました。昨年度より数が減ったことは、やはり暑い屋上という環境のせいかもしれません。この12匹がトンボとなり飛び立つまで、みんなが世話をしていきます。1、2年生の皆さん頑張りました。

毎回ありがとうございます。

6月5日 水曜日

今朝は図書ボランティアの皆さんによる、6月の読み聞かせの会がありました。低学年からなのはな学級まで、13学級での絵本や物語の読み聞かせは、どのクラスからも子供たちの笑顔が生まれる楽しいものでした。それぞれの学級の子供たちにあった物語を選んでいただきました。楽しい読み語りの様子を見て、子供たちも音読の参考にして言ってくれたら良いなと思いました。ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。

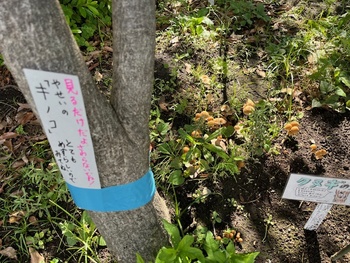

小さなキノコがたくさん生えていました。

6月4日 火曜日

校門横の吾嬬の森の梅やクヌギの木の根元に、小さいキノコがたくさん生えていました。先週は何も気配がなかったのですが、二日間の休日の間に一気に出てきたようです。もちろん野生のキノコは危険なので、すぐに取り除くことも考えましたが、子供たちにキノコが生えている様子を見てもらいたくて、朝から登校する子供たちに声をかけ、観察してもらいました。初めて見たと驚いている子、なめこみたいだと感想を述べている子、その下に妖精がいるんじゃないかと想像している子、幼稚園などで椎茸を栽培した思い出を話してくれた子、様々な反応がありました。そもそもキノコがどのように増えていくのか、それもみんなが興味をもってくれたように感じました。是非、この夏の図書館で調べるコンクールの研究テーマにしてほしいところです。

みんな頑張りました。

6月1日 土曜日

晴天の下で体育発表会を行うことが出来ました。今年度は表現の他にと競争、リレーも行いました。また会場の入場制限をせずに観覧できるようにしました。子供たちはこれまでの練習の成果を発揮し、すばらしい演技、運動を見せてくれました。一年生の代表の言葉に始まり、閉会式では6年生のまとめの言葉で終了することが出来ました。みんなが頑張った良い発表会でした。保護者の皆様からの温かい声援、拍手にも感謝しております。ありがとうございました。

明日の準備をみんなで行いました。

5月31日 金曜日

明日はいよいよ「体育発表会」です。今日の6時間目に、校庭での会場づくりを6年生が手伝ってくれました。たくさんの用具を校庭に運び出しました。テントの一式はとても重く、それをみんなで力を合わせて運びました。また、会場内に柵を設けたり、立てたテントが風で飛ばないようにしたり、六年生が活躍してくれたおかげで、予定の時間よりも早く作業を進めることが出来ました。明日も会がうまく進行するように、様々な場所で六年生が仕事を分担して行います。きっと良い体育発表会になると思います。

みんなで運動会の歌を歌いました。

5月30日 木曜日

体育発表会が目前に迫ってきました。台風が接近していますが、土曜日は晴天になると信じています。今朝は音楽朝会で、そんな運動会での応援の歌を歌いました。今月の歌にもなっていたので、音楽の時間にも歌ってきました。1組が白組、2組が赤組になり元気よく歌いました。右でを大きく伸ばし、元気いっぱいのかけ声も入りました。途中で、赤白で歌うパートも交代しました。体育発表会は、赤白対校で勝敗を決めるわけではありませんが、応援歌としてみんなで歌っていきたいものです。

鉄棒でも元気に遊ぶことが出来ました。

5月29日 水曜日

ようやく朝から晴れたので、今日は体育発表会の練習も予定通りに進めることが出来ました。また、休み時間には、みんなが太陽の下で走り回り、鉄棒の周りでも多くの低学年の子供たちが元気に遊んでいました。鉄棒では、高学年のお兄さん、お姉さんたちが支えてくれていました。みんなとても楽しそうでした。

四年生が頑張りました。

5月28日 火曜日

朝から雨が続きました。強い風と雨のために、なかなか校庭に出ることが出来ませんでした。そんな中、雨が上がる瞬間がありました。四年生の練習時間だったので、みんながこれまでの練習の成果を広い空間で表現してみました。いよいよ体育発表会も数日後に迫っています。一つ一つの動きを確かめながらみんなが頑張っていました。

自分たちの考えを黒板に書いています。

5月27日 月曜日

五年生の社会科の時間に沖縄県について調べています。今日の学習は、どうして沖縄県に観光客が多く訪れるのかと言うことをみんなで考えました。一年中温暖であること、それを生かして様々な行事が年間を通してあること、また海に囲まれ自然が豊かであることなども理由として調べて考えていきました。こうやって自分たちで学習問題を作り、予想し、調べて考えていく授業を日常的に行っています。とても意欲的な学習場面でした。

みんな頑張りました。暑い校庭でした。

5月24日 金曜日

昼休みに校庭での遊びを中止にし、高学年リレーの練習を行いました。昨日までのバトンパスの練習を積み、チーム内でも息が合うように頑張ってきました。そして、今日は校庭を全力で走りました。まだバトン渡しがうまくいかず、差が付いてしまったところもありますが、更に練習を繰り返し、発表会ではみんなの声援を受けすばらしいリレーを見せることが出来ると思います。

先ずは自分の順番を覚えました。

5月23日 木曜日

休み時間に低学年リレーの練習を行いました。先ずは、自分のチームの仲間を覚え、何番目に走るのかということを、実際にゼッケンをつけて覚えました。これから外に出て練習をすることになりますが、とにかく誰から受け取り、誰にバトン(輪っか)を渡すのか、これを覚えて練習を積んでいきたいと思います。みんな頑張ってくださいね。

AED操作について、復習をしました。

5月22日 水曜日

今日は教職員の様子をお伝えします。毎年、この時期に、向島消防署の方々に講師になっていただき、全教職員がAED操作、心臓マッサージの方法を学んでいます。毎年行っているので、復習をしているかたちになります。いざとい時のための講習会です。あってはならないことですが、万一の時に皆が対応できるように行っています。この後、水泳指導、更に持久走など、健康安全に配慮しなくてはいけない活動が増えます。もちろん日常の学校生活の中でも備えておかなくてはいけません。今日は、先生方が3つのチームに分かれ、これまで学んだ方法ですぐに対処できるか操作方法を復習しました。

たちあづ体操を覚え、頑張っています。

5月21日 火曜日

校庭で一年生が合同で徒競走の練習を行っていました。先ずはその前に、全員で本校オリジナルの準備体操「たちあづ体操」を行いました。長い体操をしっかりと覚え、音楽に合わせて体を動かすことが出来ていました。この体操は丁度6年前、本校で体育についての研究をしていく中で生まれた体操です。みんなと同い年の体操です。体を十分にほぐし、今日は50m走の練習をしました。体育発表会でのレース順番、コースも決めました。今日の練習で覚えることが出来たかな。

朝会で発表をしました。

5月20日 月曜日

朝会の中で、代表委員の児童から、6月1日に実施する「体育発表会」のスローガンが発表されました。クラスごとにスローガンを作り、6年生が考えたものがもとになりました。是非、このスローガンの通りの、みんなが全力で取り組む発表会にしていきたいです。

「最高の自分を目指して 限界をこえろ」です。頑張りましょうね。

ガンバの大冒険を見ました。

5月17日 金曜日

六年生は芸術文化事業として、劇団四季による「心の劇場」の鑑賞をしました。電車を乗り継いで、江戸川区の文化ホールまで出かけました。往復の安全にも務め、他の学校の子供たちとも仲良く過ごし、約2時間の「ガンバの大冒険」を観劇することが出来ました。勇気を持って進んでいくことがテーマのストーリーでした。2階席から見たので、舞台上での人の動きもよく見えました。良い経験になりました。

六年生が堂々と委員会の説明をしました。

5月16日 木曜日

今朝の集会は、委員会の活動の内容を紹介する集会でした。各委員会の委員長になった6年生が、それぞれの活動計画を発表しました。体育館の舞台上で堂々と発表する姿を見て、全校児童も真剣な眼差しでお兄さん、お姉さんたちの姿を見守っていました。頑張っている上級生を見て、下級生もそうなろうと頑張ります。立花吾嬬の森小学校の良い伝統です。

仲良く校内を巡っています。

5月15日 水曜日

今日の4校時、校内のあちこちを2年生が1年生のことをリードしながらまわりました。職員室や校長室、そして管理員室内ものぞいてみました「ここはこういう仕事をしているところだよ。」と二年生が一年生のために易しく解説をしながらの見学です。この後、一年生だけで校内をまわる場面もあります。その時のためにも、今日の校内探検は有意義なものでした。

ファの音を中心に練習しました。

5月14日 火曜日

三年生はリコーダーの練習を継続しています。4月に初めて楽器を手にし、初めの頃は片手で、現在は両手を使って音を出すことを練習しています。今日はファの音に挑戦しました。みんな良い姿勢で練習に集中していました。秋の音楽会では、すばらしい演奏を見せてほしいです。

雨の一日でしたが、落ち着いて過ごすことが出来ました。

5月13日 月曜日

朝から強い雨が降り、休み時間にも外に出られない一日でしたが、4年生のみんなは落ち着いて一日を過ごすことが出来ました。5校時の読書活動の時間には、みんなが自分の関心をもっている書物に集中して向かいました。真剣な表情でした。更にたくさんの本を読み、本の大好きな立吾小児童の伝統を受け継いでいってほしいです。

体育館に並べた椅子や机をしまいました。

5月10日 金曜日

6年生が、昨年度の卒業式以来、様々な行事に使用してきた体育館内の椅子や机を、倉庫にしまいました。200客近くあった椅子を、6年生は力を合わせ、更に種類を区別しながら、体育館舞台下の倉庫にしまいました。協力して行ったので、あっという間でした。さすが6年です。笑顔で活動をしていました。

今年初めての活動です。

5月9日 木曜日

今年一回目のたてわり班活動「立吾班活動」が行われました。1年生から6年生までが一緒になって活動をする時間です。今日は先ず班の中で自己紹介をしました。学年と名前はもちろん、好きな食べ物などを発表し合いました。その後、6年生が中心になって考えた様々な遊びを行いました。45分間でしたが、みんな仲良く、そして真剣に遊ぶことが出来ました。リーダーの6年生も低学年の子供たちにも分かるように丁寧に説明しながら進行し、頑張りました。

6年生が中心となり下校をしました。

5月2日 木曜日

今日の5校時に集団下校訓練を行いました。災害などが万一起きた場合、時には集団で下校することもあるかもしれません。万一に備えて、地域班を作り、下校訓練を行っています。今日は台風の接近を想定した訓練を行いました。先ずは一年生児童を教室まで六年生が迎えに行きます。不安いっぱいの一年生の心を落ち着かせながら、6年生がリーダーとしてみんなを上手にまとめました。今日の場合は、放課後の学童に向かう児童もいるので、地域班の中で安全を確認した後、体育館に学童班チームが集まりました。その都度安全確認をしました。実際に集団下校をするような場面がおきてはほしくないのですが、万一に備えた訓練は大切です。非常時に向けての大事な活動でした。

8匹になっていました。

5月1日 水曜日

昨年の夏から育てているカブト虫の幼虫をみんなで世話しました。実は初めは30匹の幼虫がいたのですが、土の状態があまり良くなく、いやな予感がしていました。みんなで土を掘ってみると、前回お手入れをした後から更に幼虫の数が減ってしまっていました。全部で8匹の幼虫が見つかりました。22匹は、この半年の間に死んでしまったことになるのです。何とかこの8匹が成虫になるように、この後もお世話をしていきたいと思います。きっとあと一ヶ月ぐらいでさなぎになるのではないかと思います。しっかりと守りたいです。

6年生 3年生のがんばり

4月30日 火曜日

清掃活動の時間に3年生、6年生がそれぞれの担当場所の掃除を頑張っていました。6年生が自分たちの下駄箱の中をきれいにしていました。それを見て、3年生の人たちも頑張っていました。こうして、学年が互いの良い影響を与え合って日々頑張っています。他にも休み時間、縦割り活動、委員会活動、クラブ活動など、異学年が生活を共にする中で高め合う姿が見られます。すばらしいことです。

4年生が練習をしていました。

4月26日金曜日

校庭に歓声が上がっていました。体育発表会に向けて、4年生が校庭で徒競走の練習を始めたのです。もちろん、まだ練習なので、これから更にうまく走る方法を学んでいきます。今日は4人組になってタイムを計ったりしました。カーブがあるので力の弱め方もむずかしいと思います。みんなよく頑張っていました。全力で走る姿はすばらしかったです。

2年生から6年生まで、みんな頑張りました。

4月23日火曜日

今日は墨田区の学力調査でした。2年生から6年生までの児童が受けました。23年生は2教科とアンケート、345年生は4教科とアンケート、そして6年生は英語も加わり5教科とアンケート。みんな頑張りました。テスト内容も思考力を問う問題が多く、みんな一生懸命に取り組んでいました。生活について答うアンケートでは、様々な児童の声が見えてきます。調査の結果は、我々教員にとっても大事なものです。7月頃結果が出るはずです。ドキドキしながら待ちたいと思います。みんなよく頑張りましたね。

お兄さんお姉さんも一緒に

4月22日 月曜日

雨が上がった昼休み、一年生がいよいよ校庭で遊べることになりました。今朝の朝会から全校の列に入り、休み時間にも外で遊ぶことができるようになりました。早速6年生のお姉さんが一年生を見つけ、仲良く遊ぶ相談をしていました。追いかけっこをしたり、鉄棒でのぶら下がり遊びの補助をしたり、いろいろなことを考えて過ごしています。先週の「一年生を迎える会」で、みんな最初は一年生だったのだという話をしました。6年生は、自分たちの入学当時のことを思い出し、朝から帰りまでいろいろな場面で一年生のことを助けてくれています。とても素敵な光景です。

全校児童の歌声が体育館に響きました。

4月20日 土曜日

今日は学校公開日でした。多くの皆様に参観していただき、子供たちも嬉しそうな表情で勉強を頑張っていました。ありがとうございました。また、3校時には、体育館で「一年生を迎える会」がありました。これまで各学年が、一年生のために楽しい出し物を練習していました。学校生活を紹介したり、給食や、校内の様子を説明したり、様々な方法で工夫し、一年生を喜ばせてくれました。クイズ形式での行事紹介には、一年生も回答者として参加していました。会の最後に、全校児童で校歌をうたいました。これまで聞いたことのないくらいの大きな歌声になりました。体育館の屋根がふるえたのではないかと思うくらいの元気な歌声でした。

校庭でダンゴムシのポーズ

4月19日 金曜日

今日は今年度初めての避難訓練でした。地震が発生したという想定で行いました。警報が鳴った瞬間、校庭にいた3年生の子供たちは中央に集まり、すぐにダンゴムシのポーズで自分の身を守りました。そして、各クラス内の子供たちも机の下にもぐり、お猿のポーズで頭を守ったと言うことでした。みんな真剣に訓練に臨んでいます。誰一人としておしゃべりをしている子はいませんでした。一年生は初めての参加でしたが、始めから終わりまで立派な態度でした。このことにも感激しました。

6年生が頑張りました。

4月18日 木曜日

今日は文部科学省の学力調査を6年生が受けました。国語と算数のテストでしたが、読解力を確かめる問題もあり、ゆっくり考えなければ解けないような問題もありました。子供たちは一生懸命に考え、自分の考えを書き出していました。単純に○と×をつけるような問題ではないので、書く力も大切です。すべての力を確かめるような問題に、みんなは真剣な眼差しで取り組んでいました。来週は区の学力調査もあります。頑張って、立吾の子供たち。

みんなで協力しました。

4月15日 月曜日

今日からいよいよ一年生の給食が始まりました。今日を楽しみにしていたという一年生もたくさんいました。今日の献立は、五目チャーハンとパリパリサラダ、そしてオレンジゼリーでした。みんな協力を試合、丁寧にみんなの献立を整えることができました。当番のみんなも力を合わせていました。給食中の姿勢もマナーもみんな頑張っていて、立派な姿でした。明日からの給食も楽しみですね。

毎日帰りに並んでいます。

4月12日 金曜日

黄色いランドセルカバーが安全を守ってくれています。一年生は帰るときに現在は方面別に並んで帰っています。車を運転している人から目立つように黄色いランドセルカバーをつけています。入学して3日目、だんだんと道路の歩行もうまくなってきています。大きなランドセルを背負い、金曜日には荷物をいっぱい持って帰ります。まだまだ慣れないことも多いと思います。みんな頑張ってくださいね。

六年生がいろいろ手伝ってくれています。

4月11日 木曜日

木曜日の朝の風景です。一年生が登校する前に6年生が教室で待っていてくれます。そして、ランドセル、荷物をどのように片付け、授業への準備をすれば良いのかをやさしくアドバイスしてくれています。みんなニコニコ良い笑顔です。6年生が教室に戻るとき、みんな笑顔で手を振ってくれています。早く一緒に校庭で遊びたいですね。

子供たちの生き生きとした表情に感動しました。

4月10日 水曜日

始業式の2日後の本日、入学式を行いました。これは、始業式後の時間を使い式の準備すること、さらに入学する児童の家庭ともやりとりをし万全な体制でできるようにすること、などを目指して今年から変更されたものです。これまでは朝の10時からの開式のために慌ただしく前日準備をし、当日の朝を迎えていたわけすが、今回は2日間をかけて丁寧に入学式の準備をすることができました。写真は、開式の前に6年生児童が新入生のために歓迎の言葉を述べている場面です。最高学年になり、学校中のリーダー、お手本になろうとする気持ちが伝わってきました。。一年生はみんな良い笑顔を見せてくれました。そして、きちんと大きな声であいさつをすることができていました。明日からは自分で登校し、身のまわりのことも自分でしていきます。学校中で一年生を支えていきたいと思った今日の入学式でした。

安全に気をつけて帰りました。

4月9日 火曜日

新学期の2日目は、朝から冷たい雨の一日となりました。外で遊べない子供たちは、昨年度の担任の先生の教室を訪ねたり、廊下で昨年度まで一緒のクラスだった友達と再会したりしていました。昼が近くなってきて雨脚が強くなりました。安全に気をつけ、雷雲がやってくる前に帰宅できるように見送りました。横なぐりの雨が、傘のさしかたを無視するかのように吹き付けてきます。みんな元気な笑顔で帰って行きました。表情を見ているだけ嬉しくなってきます。明日はいよいよ入学式です。

新年度の始業式です。

4月8日 月曜日

校庭の桜の木が満開です。そして青空が広がる気持ちの良い朝、いよいよ令和6年度が始まりました。校庭には全校児童が集まっています。学校の組織や校長の話の後に、6年生児童による代表の言葉の発表がありました。最高学年になった喜びと緊張、自分の目標を堂々と発表することができました。その後、各クラスで4校時まで過ごしている子供たちの表情には、学年が一つ上がった喜びが表れていました。4校時には体育館での入学式準備を6年生が行いました。みんなの堂々とした姿に感心し、これからの一年間が楽しみになった始業式の日でした。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ