令和6年度後期 今週の朝礼

更新日:2025年2月3日

令和6年度10月15日〜 October, 2024

令和7年2月3日(月曜日) 「スーパー小学生」 川中子校長

おはようございます。

昨日は、雪が降るかもしれないと言われていましたが、冷たい雨になりました。暦の上では、昨日が冬と春を分ける日、「節分」で、今日が「立春」、春の始まりの日ということになっています。たいていの年は、2月4日が立春となりますので、節分はその前の日の2月3日なのですが、今年は4年ぶりに2月2日となりました。何と、4年前の令和3年より前に2月2日が節分になったのは明治30年で、124年ぶりの事だったそうです。

節分の日には豆まきをしたり、最近では、恵方巻を食べたりもしますね。恵方巻を食べる習慣というのは、明治の初めころに大阪で始まったそうですので、私が子どもの頃は、東京では海苔巻きを食べる習慣はありませんでした。バレンタインデーのチョコレートと同じように、どこかのお店屋さんが商売のために広めたもののようです。

さて、2月になり、今年度も残すところあと2か月となりました。皆さんは、次の学年に進級する心構えはできていますか? 6年生は、小学校を卒業して中学生になります。これからの2か月間は、進級・進学に向けての準備をする大切な時です。

今年度は、私たちは、すべての学校生活を通して、何事も人から言われてやるのではなく、自分で考えて進んでやる習慣をつける練習をしています。自分で考えて、自分からやるようになることを、「主体的にする」と言います。これまで、小学生は、大人の言われたことを、言われた通りにやるのが「良い子」だと言われていましたが、これからはそれではダメです。それは「ただの」小学生です。私は、皆さんに、主体的に生きることができる人になってほしい。ただの小学生ではなく、「スーパー小学生」になってほしいと思っています。今、皆さんのクラスでも、学習リーダーの人が前に出て、学習をすすめるようになってきましたね。学校の授業を、友達と協力して自分たちで進める学習時間にできる小学生は「スーパー小学生」です。先日、他の学校の先生たちが皆さんの学習時間の様子を見に来ましたが、皆さんの様子があまりにも違うので、とてもびっくりしていました。他にも、様々な自学に取り組んでいる人もたくさんいますね。私は、皆さんのタブレットに毎月ロイロノートで暗唱の課題と一緒に「校長室だより」というのを送っていますが、見てくれていますか?1月から、新しいシリーズとして「自学のススメ」というコーナーを作りました。そこでは、すてきな自学に取り組んでいるスーパー小学生の皆さんを紹介していますから、ぜひ見てみてください。

今日から春が始まったと言いましたが、まだまだ寒い日が続きます。風邪などひかぬよう、くれぐれも気を付けてください。

Good morning.

Yesterday, the weather forecast said it might snow but was a cold rain. According to the calendar, yesterday was "Setsubun," the day that divides winter and spring, and today is "Risshun," the beginning of spring. In most years, "Risshun" falls on February 4th, so "Setsubun" is on the day before, February 3rd. However, this year, for the first time in four years, it fell on February 2nd. Remarkably, before it fell on February 2nd, 2021, it last happened in 1897, 124 years ago.

On Setsubun day, we throw beans and have recently been eating "Eho-maki." Eating "Eho-maki" is said to have started in Osaka around the beginning of the Meiji era, so when I was a child, there was no custom of eating Nori-maki(Seaweed Roll) in Tokyo. Like Valentine's Day chocolates, some stores seem to spread it for commercial purposes.

It's February, and only two months are left this academic year. Are you all ready to move up to the next grade? Sixth graders will graduate from elementary school and become junior high school students. The following two months are an important time to prepare for promotion and advancement.

This year, throughout our school life, we have been practicing to develop the habit of doing things proactively rather than being told to do them by others. Becoming self-reliant is what we call "acting proactively." Until now, elementary school students have been told that being a "good child" means doing what adults tell them to do, exactly as instructed, but that is no longer acceptable. That is just a "regular" elementary school student. I want all of you to become people who can live proactively. Not just regular elementary school students but "super elementary school students." Recently, study leaders have started to lead the learning in your class. Elementary school students who can work together with their friends to lead their own learning time in school are "super elementary school students." The other day, teachers from other schools came to observe your learning time and were surprised by how different you were. Many other students engage in various self-study activities. I have sent you a "Principal's News" along with monthly recitation tasks via "Loiro Note" on your tablets; have you checked it? Since January, I have created a new series called "Recommendations for Self-Study." In it, I introduce super elementary school students engaged in wonderful self-study, so please take a look.

Although I mentioned that spring has begun today, cold days are continuing. Please be careful not to catch a cold.

令和7年1月27日(月曜日)「かべのむこうに何がある?」 2年担任H.A.先生

1月27日の朝礼は、2年担任のH.A.先生による本の読み聞かせでした。『かべのむこうに何がある?』

In the morning assembly of January 27th, Ms. H. A. of the second grade read a book, "What Is Beyond The Wall?"

令和7年1月20日(月曜日) 「準備運動について 〜アキレス腱〜」 6年担任T.C.先生 Monday, January 20th, 2025 "About Warm-up Exercise (Achilles Tendon)" by Mr. T.C., a 6th-grade teacher

T.C.先生

おはようございます。私は体育が好きなので、体育のお話をします。テーマは「準備運動」です。

最近、とっても寒いですね。今日もとても寒いです。そんな中、持久走週間も始まって、運動する機会も多くなっていると思いますが、寒くなってくると運動しているときにおこりやすいのが、けがです。けがを防ぐために準備運動をするのですが、準備運動の時に、アキレス腱を伸ばしましょう、という体操をします。この「アキレス」ってなんだか知っていますか?実はアキレスは、ギリシア神話の「アキレウス」という神様の名前が由来になっています。ここでクイズです。どうして、アキレウスという神様の名前が、ここの筋につけられているのでしょうか?

1 アキレウスさんの弱点だったから

2 アキレウスさん、足が速かったから

3 アキレウスさんは、戦うときに蹴りが得意だったから

正解は、「1 アキレウスさんの弱点だったから」です。アキレウスさんのお母さんが、体が強くなる川にアキレウスを浸けたのですが、もっていた部分だけが水に浸からなかったため、そこが弱点になってしまったということです。

そんなアキレス腱ですが、歩くとか走るとか、跳ぶ、とか泳ぐときなど、ほとんどの運動で使う大事なところです。だから、運動をするときはしっかりアキレス腱をほぐしておきましょう。

それから、今日の運動では体のどの部分を使うかを考えて、その部分をほぐしておきましょう。例えば、ボールを投げるときには、肩を動かして温めておくというように、自分で考えて、進んで準備運動ができたらいいなと思います。

準備運動をきちんとやって、怪我を防いで、楽しく運動をしてください。

アキレス腱?

Good morning. Since I like physical education, I would like to talk about it. The theme is "warm-up exercises."

It's been very cold lately, and today is no exception. With the start of the endurance running week, more exercise opportunities exist. However, as it gets colder, injuries become more common during exercise. To prevent injuries, we do warm-up exercises. One of these exercises involves stretching the Achilles tendon. Do you know what "Achilles" refers to? It comes from the name of a god in Greek mythology, "Achilles."

Here's a quiz: Why is this tendon named after the god Achilles?

- Because it was Achilles' weak point.

- Because Achilles was a fast runner.

- Because Achilles was good at kicking in battles.

The correct answer is "1. Because it was Achilles' weak point." Achilles' mother dipped him in a river that strengthened his body, but the part she held him by did not get wet, making it his weak point.

The Achilles tendon is crucial for most movements, such as walking, running, jumping, and swimming. Therefore, it's important to properly stretch it before exercising.

Additionally, consider which parts of your body you will use in the exercise and warm them up. For example, if you are going to throw a ball, move and warm up your shoulders. I hope you can think for yourself and actively do warm-up exercises.

令和7年1月14日(火曜日) 「国民の祝日」について 4年担任M.K.先生 Tuesday, January 14th, 2025 "About National Holidays, " by Ms. M. K., a fourth-grade teacher

M.K.先生

冬休み前に、みんなとまた元気に会えるといいなとお話ししましたが、みんなが元気に学校に来ていてほっとしています。今日は、私が、「休み」のことについてお話します。

昨日は、冬休みが終わったばかりでしたが、3連休でした。昨日は何の日だったか知っていますか? そうです。「成人の日」でお休みでした。「成人の日」のようなお休みのことを「国民の祝日」といいます。祝日というのは、法律で決められています。祝日には、みんながその意味を考えて、そのお休みの日にふさわしい過ごし方をしましょうという日です。

さあ、成人の日のお休みの日にふさわしい過ごし方は、皆さんはできましたか? と、言っても、どんな日なのかがわからないと難しいと思います。

成人の日は、ちょうど20歳になったこと、大人になったことをお祝いして、そのことを自覚する日です。そして、大人になった人に、お祝いして、頑張ってねと励ます日でもあります。

以前は「成人の日」は1月15日でした。日にちで決まっていたのですが、最近、1月の第2月曜日にしましょうと、法律が変わりました。

では、ここで、皆さんに質問です。国民の祝日は一年に何回あるでしょうか?

1 15日 2 16日 3 17日

6年生は社会の勉強でやっているから知っているかな? 正解は、2の16日です。

1年間に16日もあります。どの日がお休みかは、カレンダーで見てみると、わくわくするかもしれませんから、どうぞカレンダーで見てみてください。次の祝日は2月にあります。その日が何の日で、どんな意味がある日なのか、自学で調べて、担任の先生に知らせてください。

これでお話を終わります。

運動委員長より

Before the winter break, I hoped to see you all again in good spirits. I'm relieved to see that everyone has returned to school healthy. Today, I will discuss the holidays.

Yesterday, we had a three-day weekend right after the winter break ended. Do you know what day it was? It was "Coming of Age Day," a public holiday. Holidays like "Coming of Age Day" are called "national holidays, " which are determined by law. On national holidays, Japanese citizens consider their meaning and spend the day appropriately.

So, did you spend "Coming of Age Day" in a fitting way for the holiday? It might not be easy to know what kind of day it is.

"Coming of Age Day" is a day to celebrate and recognize that one has turned 20 and become an adult. It is also a day to congratulate and encourage those who have become adults.

Previously, "Coming of Age Day" was on January 15th. It was fixed on that date, but recently, the law changed to make it the second Monday of January.

Now, I have a question for you. How many national holidays are there in a year?

1, 15 days

2,16 days

3,17 days

Sixth graders might know this from their social studies lessons. The correct answer is 2, 16 days.

There are sixteen national holidays in a year. You might get excited looking at the calendar to see which days are holidays, so please check it. The next holiday is in February. Please research the day and its meaning and let your homeroom teacher know.

That's all for today. Thank you for listening.

令和7年1月8日(水曜日) 「巳年について」 川中子校長 Wednesday, January 8th, 2025 "About the Year of Snake" by Principal Kawanago

新年最初のあいさつ

明けましておめでとうございます。皆さん、冬休み中は元気に過ごすことができましたか。

令和7年、2025年が幕を開けました。今年は十二支の巳年、ヘビの年です。数年前に、暗唱に十二支を課題として出したことがありますが、中国から伝わった十二支の中には、去年の龍や今年のヘビが入っているのに、私たちの身近なネコははいていません。理由はいろいろあるようですので、ぜひ自学で調べてみてください。

さて、巳年はヘビの年ですが、ヘビと聞くとどんなイメージがありますか? ちょっと怖いと感じる人も少なくないでしょう。ヘビは、大昔から人のそばにいたようで、人間とは関係が深いのかもしれませんね。私も、休み中に、巳年のことについて少し調べてみました。

ヘビは脱皮をくり返して大きくなります。ヘビの皮は、ヘビそのものの形が残っていてびっくりさせられます。ヘビが脱皮をくり返すことから、ヘビは生まれ変わりや変化の象徴と考えられているそうです。だから、巳年には、新しいことに挑戦したり、変化を受け入れるとよいと言われています。

また、ヘビは知恵や深く考える力があると言われています。巳年生まれの人は、賢い人だと言われていますが、どうですか? 今の5年生、6年生が巳年生まれの人ですね。

そのほか、ヘビは財運をもたらすとも言われ、金運が良い年とされています。皆さんの中にも、いつもよりお年玉をたくさんもらった人もいますか? 私も、宝くじが当たったらいいなと思っていますが、今年あたりあたって、大金持ちになるかもしれません。

新しい年が始まりです。今年は、私たちの、この、第三吾嬬小学校が、開校150周年を迎える年でもあります。今年も、皆さんが元気に、楽しく学校生活を送ることができ、みんなで自立・共生・健康の教育目標に向かって頑張れる年になることを、そして、世界が平和になることを、心からお祈りしています。

巳年はどんな年?

Happy New Year! I hope everyone had a wonderful winter break.

The year 2025 has begun. This year is the Year of the Snake in the Chinese zodiac. A few years ago, I assigned the Chinese zodiac as a memorization task. While the dragon from last year and the snake from this year are included in the zodiac, which came from China, the cat, our familiar domestic animal, is not. There are various reasons for this, so please research it yourself as a self-study.

Now, the Year of the Snake is upon us. What image comes to mind when you think of a snake? Some people might find them scary. Snakes have been close to humans since ancient times so that they might have a deep connection with us. During the break, I also researched the Year of the Snake.

Snakes grow by repeatedly shedding their skin, which is surprising because the skin retains the snake's shape. Because snakes shed their skin, they are considered symbols of rebirth and change. Therefore, it is said that in the Year of the Snake, it is good to challenge new things and embrace change.

Additionally, snakes are said to possess wisdom and deep thinking abilities. People born in the Year of the Snake are considered to be wise. How about you? The current 5th and 6th graders were born in the Year of the Snake.

Furthermore, snakes are believed to bring financial fortune, making this a year of good luck with money. Did anyone receive more New Year's money than usual? I am also hoping to win the lottery this year and become rich.

A new year has begun. Our school, Daisan Azuma Elementary School, will celebrate its 150th anniversary this year. I hope everyone can have a healthy and enjoyable school life this year, strive towards our educational goals of Independence, Living Together, and Health, and I hope for world peace.

令和6年12月23日(月曜日) 「クリスマスについて」 5年担任M.K.先生

M.K.先生

いよいよ、あさってはクリスマスですね。楽しみにしている人もいるのではないでしょうか。今日は、クリスマスにちなんだクイズを、3問出します。答の番号を指で表してみてください。

第1問。クリスマスツリーに使われている木は何の木でしょう? 1もみの木、 2桜の木、 3リンゴの木。正解は1番の「もみの木」です。もみの木は、「強い生命力」「永遠の命」の象徴として飾られるようになったそうです。

第2問。真夏にクリスマスを迎える国はどこでしょう? 1イギリス、 2中国、 3オーストラリア。正解は、オーストラリアです。南半球に位置するオーストラリアでは、真夏にクリスマスを過ごすそうです。

第3問。サンタクロースのそりを引くのは、トナカイですが、トナカイの角にはどんな特徴があるでしょう? 1雄だけに角がある、 2雌だけに角がある、 3雄雌両方に角がある。正解は3の雄雌両方に角がある、です。トナカイは鹿の仲間ですが、唯一雄と雌両方に角があります。ちなみに、雄の方が大きな角をもっています。そして、雄は秋から冬にかけて角が抜け落ち、雌は春から夏にかけて角が抜け落ちて、生え替わるのだそうです。

さあ、皆さん、何問正解しましたか? 楽しいクリスマスを過ごしてください。

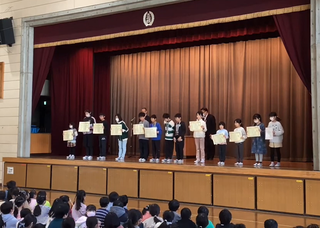

たくさんの表彰が行われまし

The day after tomorrow is finally Christmas! Some of you might be looking forward to it. Today, I have three Christmas-themed quiz questions for you. Show the answer number with your fingers.

Question 1: What type of tree do they use for Christmas trees?

- Fir tree

- Cherry tree

- Apple tree

The correct answer is number 1, "fir tree." The fir tree is decorated as a symbol of "strong vitality" and "eternal life."

Question 2: Which country celebrates Christmas in the middle of summer?

- United Kingdom

- China

- Australia

The correct answer is Australia. Located in the Southern Hemisphere, Australia celebrates Christmas in the middle of summer.

Question 3: Reindeer pull Santa Claus's sleigh, but what is unique about their antlers?

- Only males have antlers

- Only females have antlers

- Both males and females have antlers.

The correct answer is number 3: Both males and females have antlers. Reindeer are the only deer species where both males and females have antlers. Interestingly, males have larger antlers, and they shed them from autumn to winter, while females shed their antlers from spring to summer and grow new ones.

So, how many did you get right? Have a wonderful Christmas!

令和6年12月16日(月曜日) 「節目の時」 川中子校長

6年生代表

12月16日になりました。あと2週間で、今年、令和6年が終わってしまいます。1年間の節目の時、今年の終わりの時を迎えようとしています。節目の時を意識して生活できるようになると、立派な人になれます。普段、なんとなく過ぎていってしまいますが、節目節目で時を意識すると良いですね。

令和6年、辰年が終わります。今度くる新しい年は、何の年だか知っていますか? (「へび!」の声)そうですね。巳年です。この、年の切り替わりの時に、今年1年、自分はどうだったかなと振り返ってみてください。そして、新しい年をどんな年にしたいかなということも考えてみましょう。それが節目の時です。

私は今年1年、健康にすごしたいなと思っていました。1月に、いきなりコロナウイルスに感染してしまったり、風邪を引いたりしたこともありましたが、幸い大きな病気やけがはなく、今年を終えることができそうです。皆さんはどうでしたか。今も、インフルエンザがはやっていて、熱でお休みしている人がたくさんいます。もしかすると、12月中に学級閉鎖になるクラスもあるかもしれません。それぞれ、自分でできる予防をしっかりしてください。合わせて、こうやってお日様にあたったり、適度な運動をする、しっかり栄養をとる、そして何より、しっかり睡眠を取ることが健康に過ごすためには大切です。 学校に来るのは25日までですから、今週とあと少しで冬休みになります。健康に気をつけて生活してください。

表彰も行いました

It's December 16th today. In just two weeks, this year, 2024, will end. As we approach the end of the year, we are at a significant milestone. Being aware of these milestones in our lives helps us become better individuals. Although time often passes without much thought, it's good to be mindful of these key moments.

2024, the Year of the Dragon, is ending. What will the next year be? (Some shouted, "Snake!") That's right, it's the Year of the Snake. As we transition into the new year, take a moment to reflect on how this past year has been for you. Also, think about what kind of year you want the new one to be. That is what it means to be mindful of milestones.

I hoped to stay healthy this year. Although I caught COVID-19 in January and had a cold sometimes, fortunately, I didn't suffer any significant illnesses or injuries and am about to finish the year in good health. How about you? Influenza is spreading, and many people take time off due to fever. Some classes might even be closed before the end of December. Please take all necessary precautions to prevent illness. Additionally, getting sunlight, exercising moderately, eating well, and, most importantly, getting enough sleep is crucial for staying healthy.

School is in session until the 25th, so with just a little more time, you'll have a winter break; please take care of your health.

令和6年12月10日(火曜日) 「ルールを守ること」4年担任・H.K.先生 Tuesday, December 10th, 2024 "About Rules" by Mr. H.K., a fourth-grade teacher

H.K.先生

始めに、自己紹介ですが、私は46歳です。この46年間でいろいろな経験をしてきました。その中で、みんなに伝えたいことがあります。キーワードは「ルール」です。

それは今から38年前、私が小学校2年生の時でした。私は野球が大好きだったので、自転車でグランドまで向かいました。いつものように自転車で、いつもの交差点にさしかかりました。その交差点は信号がありません。車を見たら、とても遠くに見えました。それでその交差点を渡りました。その時、すごいブレーキ音とともに、私ははねられました。私の自転車はそのトラックの下に入って、ぐちゃぐちゃになりました。私は、約10メートル以上跳ね飛ばされたそうです。そして、顔から地面にたたきつけられました。トラックにぶつかる音、自転車がぐちゃぐちゃになる音、それからブレーキの音で、多くの人が集まってきました。でも、私は意識がありません。そのうち、救急車や警察がやってきました。そして、私の父母もきました。母は泣きじゃくっていたそうです。なぜならば、私の腕が変な方向に曲がっている、顔から落ちて顔が血だらけ、そして、私の耳から血が出ていたからです。救急車に一緒に乗って、病院に行きました。その時、母は救急隊員からこう言われたそうです。「とても危ない状態です。」つまり、死ぬかもしれない、ということです。

話は少し戻りますが、警察官とトラックの運転士の話をします。私が病院へ運ばれている間に、警察官は運転士にこう言ったそうです。「なぜ、スピードを出したのですか?」現場を見て、ブレーキの後などを調べてみたら、だいたいどれくらいのスピードを出していたのか、警察官にはわかりました。トラックの運転士はこう答えました。「急いでいたので。」警察官は、「急いでいた? ここは、30キロ道路だぞ。あなたは60キロ以上出していたよ。」トラックの運転士はこう答えました。「大丈夫、止まれると思ったのです。」警察官は「ふざけるな! 今運ばれた子供は血だらけだっただろう! 何を考えているんだ!」と怒鳴ったそうです。そうしたら運転士は、最後にこう言ったそうです。「俺だけじゃない。他にもスピード出している車はいっぱいいる。」

その後私がどうなったか? 私は2週間意識が戻りませんでした。2週間たって、奇跡的に死なずに済みました。ただし、大事な物を失いました。記憶です。私は脳に強いダメージを受けたため、1年生、2年生の2年間の記憶がありません。まったくありません。今も思い出せません。それほどすごい交通事故でした。

今でも警察官と運転士の話を思い出します。「急いでいたから。」「止まれると思った。」「俺だけじゃない。」私は、新聞社で働いていましたが、今はこうして教員になっています。学校の中で走っている子供を見かけます。その子たちにこう聞きます。「どうして走るの?」「授業に遅れるから。」「そう。人にぶつからない?」「大丈夫。よけられるから。なんで俺だけに注意するの?」(子供たちから「同じだ!」と声が上がる。)何か、にてませんか? 私はそれを聞いたときに、警察官と同じ気持ちになります。高学年の人の大きな体は、1年生、2年生にとってはトラックのような体です。走っている本人は止まれると思っている。1年生、2年生は飛ばされてしまいます。

私が皆さんに伝えたいのは、学校にもルールがあると言うことです。学校で走らないようにしてください。私は注意をするたびに、常に警察官と同じ気持ちになります。今週の目標も後で発表になりますが、学校の中、走らないようにお願いします。これで終わります。

給食委員会から

First, let me introduce myself. I am 46 years old. Over these 46 years, I have had many experiences. Among them, I have something to share with everyone. The keyword is "rules."

It was 38 years ago when I was in the second grade of elementary school. I loved baseball, so I rode my bicycle to the field. As usual, I approached the intersection on my bike. There were no traffic lights at that intersection. When I looked at the cars, they seemed very far away. So, I crossed the intersection. At that moment, with a loud, screeching sound, a track hit me. My bike went under the truck and was crushed. They say I was thrown about 10 meters away and landed face-first on the ground. The sound of the car hitting me, the sound of my bike being crushed, and the sound of brakes brought many people to the scene. But I was unconscious. Soon, an ambulance and police arrived. My parents also came. My mother was crying uncontrollably because my arm was bent in a strange direction, my face was covered in blood from falling face-first, and blood was coming out of my ear. We went to the hospital together in the ambulance. At that time, my mother was told by the paramedics, "He is in a very dangerous condition." In other words, I might die.

Let me briefly talk about the police officer and the truck driver. While I was being taken to the hospital, the police officer asked the driver, "Why were you speeding?" By looking at the scene and examining the brake marks, the police officer could estimate how fast he had been driving. The truck driver answered, "I was in a hurry." The police officer said, "In a hurry? This is a 30 km/h zone. You were going over 60 km/h." The truck driver replied, "I thought I could stop in time." The police officer shouted angrily, "Don't be ridiculous! The child who was just taken away was covered in blood! What were you thinking?" Then the driver said, "It's not just me; plenty of other cars are speeding too."

What happened to me after that? I remained unconscious for two weeks. After two weeks, miraculously, I survived. However, I lost something important: my memory. Because of severe brain damage, I have no memory of my first and second-grade years at all. Even now, I can't remember anything from that time. It was such a terrible traffic accident.

Even now, I remember what the police officer and driver said: "I was in a hurry." "I thought I could stop." "It's not just me." I used to work for a newspaper company, but now I'm a teacher. When I see children running in school, I ask them: "Why are you running?" "Because I'm late for class." "I see. Won't you bump into someone?" "It's okay; I can avoid them. Why are you only warning me?" (The children shout out: "It's the same!") Doesn't it sound familiar? When I hear this, I feel just like that police officer did. To younger students like first and second graders, older students' larger bodies are like trucks. The runners think they can stop quickly, but first and second-graders can get knocked over.

There are rules at school, too. Please don't run in school. Every time I give a warning, I feel like that police officer did. Later, we will announce this week's goal. So, do not run inside school buildings.

That's all for now. Thank you for listening.

令和6年12月2日(月曜日) 「自学のすすめ」 川中子校長

「自学のすすめ」

12月になりました。朝晩はとても寒くなってきました。私も先週から、風邪を引いてしまい、病院に行って薬をもらって飲んでいます。今週末には、いよいよ学芸会の本番が待っています。体に気をつけて、楽しい学芸会にしたいですね。

さて、後期から、三吾小ではみんなに同じ課題に取り組ませる「宿題」をなしにしました。かわりに、自分で決めた課題に取り組む「自学」ができる人になりましょう、と呼びかけていますが、その後皆さんは、おうちで自分の勉強をしていますか? なぜ宿題をやめたのか、皆さんは担任の先生から聞いていることと思いますが、私からも話をしておきます。

まず、皆さんに覚えておいてほしいのは、学校にいる学習時間の中で、しっかり勉強して、身に付けるべきことを身に付けてほしいと言うことです。学校で話を聞いて、後でおうちで覚えればいい、という考え方でいると、先生も「宿題」を出さなければならなくなります。でも、毎日5時間も、6時間もある学校の学習時間で、仲間と話し合ったり、教え合ったりしながら、しっかり勉強できれば、本来十分なのです。だからまず、学校の学習時間中に、しっかり頭を使って覚えるべきことも覚えてしまうように頑張ってください。 その上で、皆さんには、自分で自分に必要な学習を進められるようになってほしいと願っています。先生や、親に言われて、いやいや勉強しても、何の役にも立ちません。ですが、皆さん自身が、自分から進んで学ぶことは、皆さんの本当の力になります。でも、どんなことをやったらいいのかわからないという人が多いと思います。そのために、皆さんには、この「自学のすすめ」をお配りしました。ここに、どんな風にするとよい自学ができるか書いてあります。

11月の暗唱便りでも紹介しましたが、1年生のMAさんは、9月の暗唱の課題を覚えるために、自由帳に「忘れもの」のイメージを絵に描いて、自分のことばで説明したものを作っていました。暗唱課題に取り組むのも、立派な自学ですが、覚え方というのは人それぞれです。Mさんの学び方は、とても素敵だなと思いました。3年生のNさんは、自分で詩を書いて、まとめた詩集を見せに来てくれました。優しい気持ちのこもった素敵な詩がいくつも載せてある、とても素敵な詩集でした。

最近聞いた話では、国旗調べに取り組んでいる4年生がいるそうです。自分で国旗を書いてみたり、どこの国なのかを調べてみたり、クイズを作ったり、カードゲームのように工夫したりしているそうです。素晴らしいですね。そんなふうに、自分の好きなことや興味のあることを、本やインターネットで調べてまとめてみるのも、すごくいい自学です。皆さんには、国旗博士とか昆虫博士とか、○○博士になってほしいと思います。

漢字や計算の練習に取り組んでいる人もたくさんいると聞きました。自分で立てた目標に向かって、計画的に学習を進められるようになってきた人がたくさん出て来ているそうです。普通の小学生には、なかなかできないことですよ。主体的に、自分の目標に向かって努力できるようになることは、皆さんの将来を豊かなものにしてくれます。

ぜひ、皆さんに取り組んでほしいのは、読書です。本を読むことも立派な自学です。読んだ後、感想を書いたり、紹介文を書いたりしたら、もっといい自学になりますね。

皆さんが取り組んでいる自学で、こんなことをやりましたと言うのがあったら、担任の先生や私に見せに来てください。皆さんが、自ら学び、考え、行動する人になることを、私たちも応援しています。

教師養成塾生IM先生の紹介

December has arrived. The mornings and evenings have become very cold. I also caught a cold last week, went to the hospital, and have been taking medicine. This weekend, we finally have the school play. Let's take care of ourselves and make it a fun event.

This semester, San-Azu Elementary School abolished the "homework" everyone had to do. Instead, we encourage you to become people who can engage in "self-study" by working on tasks you decide for yourselves. Have you been studying on your own at home since then? Your homeroom teacher has explained why we stopped giving homework, but I would also like to talk about it.

First, remember that during school learning time, you should study hard and acquire the necessary skills. If you think you just listen at school and learn later at home, the teachers must give you "homework." However, if you can study appropriately during the 5 or 6 hours of school time each day, discussing, teaching, and asking each other, that should be enough. So first, remember what you need to do during school hours by using your brain effectively.

In addition, we hope that you will advance in the necessary learning. Studying reluctantly because a teacher or parent told you to is of no use. However, learning proactively becomes your true strength. Many of you might not know what to do, so we have distributed this "Guide to Self-Study." It explains how to do good self-study.

As introduced in the November Recitation Newsletter, first-grader MA drew pictures of "Wasuremono" in her free notebook and explained them in her own words to memorize the recitation task for September. Working on recitation tasks is also a commendable form of self-study, but everyone has their way of memorizing. MA's way of learning was terrific. Third-grader N showed me a collection of poems he wrote himself. It was a lovely collection filled with poems conveying his gentle heart.

Recently, I heard that some fourth-graders are researching national flags. They draw the flags, find out which country they belong to, make quizzes, and create card games. That's fantastic. Researching things you like or are interested in, using books or the internet, and summarizing them is also excellent self-study. I hope you all become experts in something, like flag experts or insect experts.

I also heard that many of you are practicing kanji and math. Many students can now study systematically toward their goals, which ordinary elementary school students find difficult. Working proactively toward your own goals will enrich your future.

I would also like you all to engage in reading. Reading books is also a commendable form of self-study. Writing your thoughts or a review after reading makes it an even better self-study.

If you have done any self-study that you would like to share, please show it to your homeroom teacher or me. We support you in becoming people who learn, think, and act independently.

令和6年11月25日(月曜日) 「方言」 3年担任A.M.先生

A先生

おはようございます。3年2組担任のAです。

早速ですが、私がどこから来たか知っていますか。私は和歌山県から、4月に東京に来ました。和歌山県は、日本を大きく西と東に分けると、西側の関西にあります。私は関西人です。皆さんのいる東京は、東の方にあるので、関東にあります。関西と関東では、言葉の話し方に違いがあります。それを方言と言います。今日は方言についてお話しします。 皆さんは、人にお礼を言うときなんと言いますか?「ありがとう」ですね。東京の人は「ありがとう」の「あり」のところを強く言いますよね。私の生まれ育った関西では、真ん中の方が上がります。ですから、「あり」がとう、ではなく、ありが「とう」という感じになります。他にも言葉は同じでも、発音が違う言葉がいくつかあります。大阪にある遊園地、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンですが、短く約すと「ユニバ」となりますよね。みなさんは「ユ」に力が入っていると思いますが、関西ではユ「ニ」バとなります。関西では後ろや真ん中が音が上がるようになっています。お名前も同じことが言えます。例えば、私の名字は「あ」○○ですが、関西では、あ「○」○という言い方をします。もしかしたら、皆さんの名字も、関西では呼ばれ方が違う、ということもあるかもしれません。

こういうふうに、同じ言葉でも言い方が違うと言うことがあります。気になったら、方言について調べてみてください。これでお話を終わります。

代表委員から

Good morning. I am A, the homeroom teacher of Class 3-2.

To start, do you know where I come from? I came to Tokyo from Wakayama Prefecture in April. Wakayama is located in the Kansai region, in the western part of Japan, where you divide the country into east and west. I am a Kansai person. Where you all are, Tokyo is in the eastern part of Japan, known as the Kanto region. There are differences in how people speak between Kansai and Kanto, which we call dialects. Today, I will talk about dialects.

When you thank someone, what do you say? "Arigatou," right? In Tokyo, people emphasize the "ari" part of "arigatou." The middle part is emphasized in Kansai, where I was born and raised. So, instead of "ari"gatou, it sounds more like ariga"tou." Other words are pronounced differently, even though they are the exact words. For example, the amusement park Universal Studios Japan in Osaka is often shortened to "Yuniba." You might emphasize the "Yu" in "Yuniba," but in Kansai, we emphasize the "ni," making it Yu"ni"ba. In Kansai, the emphasis often falls on the word's middle or end. The same goes for names. For example, my last name is "A"○○, but in Kansai, it would be pronounced A"○"○. Your family names might also be pronounced differently in Kansai.

As you can see, the exact words can be pronounced differently. If you're interested, please look into dialects.

That's all for today. Thank you for listening.

令和6年11月18日(月曜日) 「私の名前、好きなこと」6年担任M.K.先生 Monday, November 18th, 2024 "About My Name and My Favorites" by Ms. M. K., a 6th grade teacher

M.K.先生

私は6年3組の担任をしているM.K.です。4月にこの第三吾嬬小学校にきました。今までいろいろな学校でお仕事をしてきましたが、この学校はとても子供の人数が多くて、みんな元気が良くて、自分のやりたいこと、何をすれば良いかをよく考えて行動する人が多いなと、毎日頼もしく見ています。

私は6年生の先生なので、6年生とはよくお話をするのですが、他の学年の人たちとはあまりお話をする機会がないので、今日は改めて自己紹介をしたいと思います。

私の名前はM.K.です。名前の4文字の漢字は、三つは1年生で習う漢字です。Kの字は「響」という字を書きます。難しいでしょう?「響く」っていう字です。私が生まれたときに私の両親や祖父母が話し合って、この字のKと決めたと教えてもらいました。「響く」そして「心を響かせる」という意味で、この字に決めたそうです。周りの人の言葉に、心を響かせて、喜んだり悲しんだり、自分の行動を決められる人になってほしいという思いがこめられているそうです。でも、難しい字ですね。画数で言うと20画です。私がこの字が書けるようになるまでにはすごく時間がかかりました。正しくかけるようになるまで、とても大変でした。ですが、書けるようになってからは、この名前がすごく好きになりました。よく見ると「音」という字が入っているのがわかりますか? 音楽の「音」という字が入っていて、私はこの字がすごく気に入りました。私の親に、「なぜこんなに画数の多い字を付けたの?」と聞いたことがあります。そうしたら、「Kという名前は、いろいろな漢字で書けるのだけれど、「響く」という意味と、画数が多い字だからこそ字を丁寧に書ける人になってほしいという願いがあるんだよ。」と教えてくれました。もちろん、雑になってしまうこともあるのですが、この字を見るたびに、字は丁寧に書きたいなと今でも思っています。私はこの字を付けてもらって、音楽がとても好きになりました。歌ったり、楽器を演奏したり、聴いたりするのがとても好きになりました。字を丁寧に書くと言う願いをこめてもらったおかげで、習字も好きになりました。歌も、演奏も、習字も、そんなに得意なわけではありませんが、とても好きなことになりました。

今日は、私の好きなことと私の名前について聞いてもらいました。皆さん一人一人にも素敵な名前がついていますね。皆さんの名前に、どんな願いがこめられているのか、おうちで聞いてみてほしいです。もう知っていると言う人は、今の自分にどうつながっているか、これからの自分にどうつながっているか考えてみてください。

Hello, I am M.K., the homeroom teacher of Class 6-3. I joined this Dai-San Azuma Elementary School in April. I have worked at various schools before, but this school has a lot of children, and they are all very energetic. Many of them think carefully about what they want to do and what they should do, and I find them very reliable every day.

As a sixth-grade teacher, I often talk with the sixth graders. Still, I only have a few opportunities to speak with students from other grades, so I would like to introduce myself again today.

My name is M.K. The four kanji characters in my name include three learned in the first grade. The character "K" is written as "響" (Hibiki). It's a difficult character, isn't it? It means "to resonate." My parents and grandparents discussed and decided on this character for my name. They chose it for its meaning of "resonating" and "resonating with the heart." They wanted me to be someone who resonates with the words of those around me, feeling joy and sorrow and making decisions based on those feelings. But it is a problematic character. It has 20 strokes. It took me a long time to write it correctly. It was very challenging until I could write it correctly. However, once I could write it, I grew to love my name very much. Do you see the character "音" (oto) for "sound" in it? It includes the character for "sound," as in music, which I liked. I asked my parents, "Why did you give me such a complex character with so many strokes?" They told me, "The name K. can be written with various characters, but we chose '響' for its meaning and because we wanted you to be someone who writes characters carefully." Of course, sometimes my writing gets sloppy, but every time I see this character, I still want to write characters neatly. Thanks to this character, I grew to love music very much. I love singing, playing instruments, and listening to music. Because of the wish for me to write characters carefully, I also grew to love calligraphy. Although I am not particularly good at singing, playing instruments, or calligraphy, I love them very much.

Today, I talked about my favorite things and my name. Each of you has a beautiful name. I hope you will ask at home what kind of wishes are embedded in your names. If you already know, consider how it connects to who you are now and who you will become.

That's all. Thank you for listening.

令和6年11月11日(月曜日)朝礼

I先生

今週2年生は、生活科見学で上野動物園に行きます。3年生から6年生は遠足で上野動物園にみんなで行ったことがあると思います。今日は、上野動物園の話をしたいと思います。上野動物園は日本で一番始めにできた動物園です。では、ここで問題です。上野動物園は今から何年くらい前にできたでしょうか? 1 202年前。 2 142年前。 3 92年前。正解は、2番の142年前だそうです。最初は、動物ではなくて、「うおもどき」という魚を見る部屋を作ったのだそうです。今では、たくさん動物のいる上野動物園ですが、一番始めに外国から来た動物は何でしょう? 1 ゾウ。 2 トラ。 3 ラクダ。正解は2番のトラだそうです。なんとそのトラは、イタリアから日本に来ていたサーカス団のトラが赤ちゃんを生んで、そのトラと日本のヒグマを交換して手に入れたトラだそうです。では、最後の問題です。上野動物園と言えば、みんなが大好きなパンダがいます。パンダの赤ちゃんが生まれたり、中国に帰ったりしていますが、上野動物園には今何頭のパンダがいるでしょうか。1 2頭。 2 3頭。 3 4頭。正解は、双子の兄弟、2頭だけなので、1が正解です。9月29日にリンリンとシンシンが中国に帰りました。それで今いるのは、レイレイとシャオシャオの2頭だけです。

最後に上野動物園に関する本を紹介します。皆さん、この本を知っていますか? このお話は、私が小学生の頃は教科書に載っていました。戦争のころ、上野動物園で起こったかわいそうな動物のお話です。戦争の時、ゾウやたくさんの動物が殺されてしまったという悲しいお話です。まだ読んだことのない人は読んでみてください。上野動物園にはなくなった動物たちのお墓もあります。動物園に行ったときには、お墓も見てもらえたらなと思います。

表彰も行いました

The second graders will take a life science field trip to Ueno Zoo this week. I believe students from the third to sixth grades visited Ueno Zoo on a field trip. Today, I would like to talk about Ueno Zoo.

Ueno Zoo is the oldest zoo in Japan. Here’s a question: How many years ago was Ueno Zoo established? 1. 202 years ago. 2. 142 years ago. 3. 92 years ago. The correct answer is number 2, 142 years ago. Instead of animals, they created a room to view a fish called “uomodoki.” Nowadays, Ueno Zoo has many animals, but what was the first animal to come from abroad? 1. Elephant. 2. Tiger. 3. Camel. The correct answer is number 2, the tiger. Surprisingly, the tiger was obtained by exchanging a baby tiger born to a circus tiger from Italy with a Japanese brown bear. The final question: Ueno Zoo is famous for its beloved pandas. Panda cubs are born and sometimes return to China, but how many pandas are currently at Ueno Zoo? 1. Two. 2. Three. 3. Four. The correct answer is number 1, just two pandas. On September 29, Lin Lin and Shin Shin returned to China. So now, only Lei Lei and Xiao Xiao remain.

Lastly, I would like to introduce a book about Ueno Zoo. Do you know this book? This story was in my textbook when I was in elementary school. It is a sad story about the unfortunate animals at Ueno Zoo during the war. During the war, many animals, including elephants, were killed. If you haven’t read it yet, please read it. There is also a grave for the lost animals at Ueno Zoo. I hope you also look for the grave when visiting the Ueno Zoo.

令和6年11月5日(火曜日) 「『障害』って何?」川中子校長

今年は2024年。夏にオリンピックが行われました。今年はどこでオリンピックが行われたか覚えていますか? そうですね、パリ。フランスのパリで行われました。オリンピックと合わせて、もう一つのスポーツの祭典が行われましたね。そうです、パラリンピックです。日本の選手も大活躍のオリンピック、パラリンピックでした。

ところで、パラリンピックっていうのはどんなものか知っていますか? パラリンピックというのは、障害のあるトップアスリートが出場する世界最高峰のスポーツ競技大会です。今年の夏休み中に、子供会のイベントで、体育館でいろいろなパラスポーツ体験会が行われました。ボッチャとか車椅子バスケットボールとかブラインドサッカーとか。義足体験もありましたね。

先日、運動会の前の日に、視覚障害者、目が見えない人の、柔道で2008年に北京パラリンピックに出場した初瀬勇輔さんという方のお話を聞く機会がありました。そこでとても素敵なお話を聞いたので、皆さんにも紹介します。

さっき、パラリンピックは、障がいのあるトップアスリートのスポーツ競技大会だとお話ししました。「障がいのある」と言いましたね。初瀬さんという方は、大学生の時に病気で視力を失ったのだそうです。普通に考えると、「目が見えない」というのが、初瀬さんの「障がい」だと思いますね。

皆さんは「障害物」という言葉は聞いたことがありますか? 三吾スポーツフェスタにはありませんでしたが、運動会の競技などでも「障害物競争」なんていうのもあります。みんなが走るトラック上に、ハードルやネットなど、さまざまな邪魔なものが置いてあって、それを何とか超えて走る競争です。この場合、「障害物」というのは、人がまっすぐ進もうとする時、邪魔になるもののことを指します。では、「障がい者」というのはどんな人ですか? 皆さんが暮らしていく中で、邪魔になる人、という意味でしょうか? もちろん違いますね。

初瀬さんは、わかりやすく車椅子の方の話をしてくれました。事故や病気で足を失ったり、歩けなくなったりする人がいます。その人にとっては、普通に歩いていろいろなところへ移動することができないというのが、困っている部分です。でも、その人が車椅子に乗れば、自由に移動ができるようになります。自分の足で移動していた時よりは大変かもしれませんが、移動できなくて困る、ということは無くなります。車椅子に乗っている人たちの中に、スポーツを楽しむ人もたくさんいます。バスケットボールやラグビーなど、相手とぶつかり合うとても激しいスポーツもできるようになります。中には、重量挙げの選手になる人もいて、ベンチプレスという競技では、世界で一番重いものを持ち上げることのできる人は、歩けない車椅子を使っている人なのだそうです。すごいですね。でも、そんなにすごい力を持っている人たちが、車椅子で町中を移動していると、道路のちょっとした段差で困ってしまうのだそうです。5cmの段差があると、先に進めなくなる。車椅子に乗っている人にとって、その段差こそが「障害」なのです。障害者というのは、その人が障害なのではなく、さまざまな障害に困る人だということなのです。

私たちは、ついうっかり、「障がい者」と聞くと、その人に「障害」があると思ってしまいます。しかし、障害はその人にあるのではなく、その人の周りの環境の方にあるのだと、初瀬さんは教えてくれました。環境が整えば、困っている人の困り感がなくなる。足がない、歩けない、というのはどうしようもないことかもしれませんが、環境を整えることができれば、その人たちも生きやすくなるのです。皆さんの周りにも、何かに困っている人がいますよね。困っている人は、周りの人がちょっと手助けするだけで、困らなくなるかもしれませんね。

障害は人にあるのではなく、社会や環境の方にあるのだというお話をしました。

This year is 2024. The Olympics were held in the summer. Do you remember where the Olympics were held this year? Yes, in Paris, France. Along with the Olympics, another big sports event took place, the Paralympics. Japanese athletes did very well in the Olympics and the Paralympics this summer.

Do you know what the Paralympics are? The Paralympics are the highest level of sports competitions for top athletes with disabilities. During the summer vacation, there was an event at the gym where kids could try different para-sports, like Boccia, wheelchair basketball, and blind soccer. There was even a chance to try using a prosthetic leg.

Recently, the day before the sports day, I heard from Mr. Hatsuse Yusuke, who is visually impaired and competed in judo at the 2008 Beijing Paralympics. He told us a remarkable story, and I want to share it with you.

Earlier, I mentioned that the Paralympics are sports competitions for top athletes with disabilities. Mr. Hatsuse lost sight due to an illness as a university student. Usually, we think that “not being able to see” is his disability.

Have you heard the word “obstacle”? There are sometimes obstacle races in sports festivals where people must overcome hurdles and nets on the track. In this case, a “shogai (obstacle)” gets in the way when someone tries to move forward. So, what does “shogai-sha (disabled person)” mean? Does it mean someone who gets in the way of others? Of course not.

Mr. Hatsuse explained it using the example of people in wheelchairs. Some people have lost their legs or can’t walk due to accidents or illnesses. For them, being unable to walk and move around easily is a problem. But if they use a wheelchair, they can move around freely. It might be harder than walking, but they won’t be stuck. Also, many people in wheelchairs enjoy sports. They can play intense sports like basketball and rugby. Some even become weightlifting champions. In the bench press event, the person who can lift the heaviest weight in the world uses a wheelchair. Amazing!? But even these strong people can get stuck by a small step on the road. A 5cm step can stop them. For people in wheelchairs, that step is an “shogai (obstacle).” So, a shogai-sha (disabled person) is not a shogai (problem), but someone who faces problems because of obstacles.

We often think that a “disabled person” has a problem. However, Mr. Hatsuse taught us that the problem is not with the person but the environment around them. If the environment is improved, the problems they face can be reduced. Not having legs or being unable to walk might be unchangeable, but improving the environment can make their lives easier. There might be people around you who are facing problems. With a bit of help from others, their problems might go away.

So, the problem is not the person but the society and environment around them.

令和6年10月29日(火曜日) 「読書の秋」 Tuesday, October 29th, 2024 "The Autumn for Reading" by Ms. Y. M., a second-grade teacher

Y 先生

今日は1年2組担任のYがお話しします。

秋と言えば、「スポーツの秋」ですね。土曜日の運動会、どの学年もとても素敵な表現やダンスを見て、私もとても感動しました。

秋と言えば、○○の秋といいますが、どんな言葉が当てはまりますか。「芸術の秋」「紅葉の秋」などいろいろ聞こえてきました。

○○の秋というのは、聞いたことがあると思いますが、何で秋だけ○○の秋というのですか? なぜかというと、気温がちょうどいいからです。夏は暑すぎて、冬は寒すぎる。でも秋はちょうど良いいので、秋を楽しみましょうということです。

今日紹介するのは、「読書の秋」です。秋の、20度くらいの気温は、集中力が上がると言われています。なので、いろいろな本を読むのにぴったりの季節だと思います。でも、図書館に行ったとき、どの本がいいか迷ってしまう人も少なくないと思います。そういうときは、何か一つのテーマを決めて探してみるのもおすすめの方法です。

今日は「食欲の秋」ということで、おいしい食べ物が出てくる本を一つ紹介したいと思います。10月31日にはハロウィーンがありますね。それで、おばけとケーキが登場する「おばけのケーキ屋さん」という本を紹介します。この本は、地域の図書館から借りてきました。このお話は、世界一おいしいケーキを作るおばけと一人の女の子のお話です。今、「絵本か。」と思った人もいるかもしれませんが、この本は高学年や大人の人でも読める絵本です。最後にはとても感動して、泣いて読めないくらい、素敵なお話です。1週間くらい1年2組に置いておくので、興味のある人は読みに来てください。これはシリーズの本で、もう一冊「おばけの秘密の願い事」という本もあります。

今日は「読書の秋」ということでお話をしました。皆さんも、自分のお気に入りの本をぜひ見つけてほしいと思います。

代表委員からのお知らせ

Today, I, Y, the homeroom teacher of Class 1-2, will be speaking.

When we think of autumn, we think of “the season for sports.” At the sports day on Saturday, I was deeply moved by the wonderful performances and dances from all the grades.

When we think of autumn, we often hear phrases like “the season for art” or “the season for autumn leaves.” But why do we associate autumn with so many activities? It’s because the temperature is just right. Summer is too hot, and winter is too cold. But autumn is just perfect for enjoying various activities.

Today, I want to talk about “the season for reading.” The temperature in autumn, around 20 degrees Celsius, is said to improve concentration, so it’s the perfect season to read various books. However, many people might feel lost when visiting the library and choosing which book to read. I recommend selecting a theme and looking for related books in such cases.

Today, since it’s “the season for appetite,” I want to introduce a book that features delicious food. Halloween is on October 31st, so I will introduce a book called “The Ghost’s Bakery,” which features ghosts and cakes. I borrowed this book from the local library. It’s a story about a ghost who makes the world’s most delicious cakes and a little girl. Some of you might think, “Is it a picture book?” But this book can be enjoyed by upper-grade students and adults as well. It’s such an incredible story that you might cry at the end. I will leave it in Class 1-2 for about a week, so if you’re interested, please read it. This book is part of a series, and there is another book called “The Ghost’s Secret Wish.”

Today, I talked about “the season for reading.” I hope you all find your favorite book.

令和6年10月21日(月曜日) 「運動会は何のため?」 白石副校長 Monday, October 21st, 2024 "What is the Sports Festival for?" by Vice-Principal Shiraishi

白石副校長

今週の土曜日、運動会本番です。皆さん、頑張って練習していますね。

運動会は、何のためにやるのですか? 先生たちは、こう考えているというのを皆さんにお話しします。目的は、3つあるのです。

まず、「目標に向かって力一杯演技することを通して自分を高める。」一生懸命やることを通して、自分を高めてほしいと思っています。自分を高めることが、これからの学校生活をより良い物にしてくれる。これが一つ目の目標です。

二つ目は、「心を一つに活動することを通して、協力・責任を果たす望ましい態度を育てる。」みんなで協力していますね。でも、もっとやってほしいのです。

三つ目は、「運動に親しむ態度を育むことを通して、心身の発達、体力の向上を目指してほしい。」

みんなには、より良い生活を送ってほしい。望ましい態度を育ててほしい。体力を向上してほしい。

では、運動会は誰のためにやるのでしょう?

まずは、自分のためですね。自分を高めてほしい。それから、おうちの人のため。見てもらうため。それから、地域の人。みんなが住んでいるこの八広の町には、町会とか子供会というのがありますね。この間も、ロープジャンプXという大会があって、地域の人が縄跳びの大会をしてくれました。そういう人たちにも、みんなの頑張る姿を見せるのです。では、どう見られたいですか?

みんなが頑張ってきたことを、その気持ちで、態度で見せると、感動するんです。見てくれる人を感動させましょう。楽しませましょう。そして、自分も成長しましょう。

あと5日間。今からでも大丈夫です。必死に頑張ってほしいなと思います。

これでお話を終わります。

みんなを感動させましょう!

This Saturday is the big day for the sports festival. Everyone has been working hard in practice.

Why do we have a sports festival? Let me share with you what the teachers think. There are three main purposes.

First, “To improve yourselves by performing to the best of your ability towards a goal.” We want you to enhance yourselves through hard work. Improving yourself will make your school life better. This is the first goal.

Second, “To foster a desirable attitude of cooperation and responsibility through unified activities.” Everyone is cooperating, but we want you to try even more.

Third, “Aim for physical and mental development and improvement of physical strength by fostering a positive attitude towards exercise.”

We want you to lead a better life, develop a desirable attitude, and improve your physical strength.

So, who is the sports festival for?

First, it’s for yourselves. We want you to improve yourselves. Then, it’s for your family so that they can see you. And also for the community. In our town of Yahiro, we have neighborhood associations and children’s associations. Recently, there was a Rope Jump X competition where community members organized a jump rope event. We want to show these people your hard work. How do you want to be seen?

It moves people when you show the effort you’ve put in through your attitude and spirit. Let’s inspire and entertain those who come to watch. And let’s grow ourselves.

We have five days left. It’s not too late to give it your all. I hope you will work hard.

令和6年10月15日(火曜日) 後期始業式

校長式辞

おはようございます。

今日から、令和6年度後期の学校生活が始まります。後期の始まりにあたり、私から皆さんに頑張ってほしいことをお話しします。

先週もお話ししたとおり、今、私たちは教育目標の「自立 自ら学び、考え、行動する人」になることを目指して、主体的に生きる練習を続けています。後期はその練習をもっと充実させていきたいと考えています。具体的に後期は、先週話した「ノーチャイム」「ノー号令」「学習時間」以外にどんな練習をするのか、今日はお話しします。

まず、今まで、毎日先生たちが一斉に出していた「宿題」をやめることにしました。皆さんには、人から言われてやるのではなく、自分で考えて勉強するようになってほしいと思います。

皆さんは、なぜ勉強しなければならないかわかりますか。今度時間があったら、ゆっくり考えてみてほしいと思いますが、私の考えでは、私たちは学ぶと、賢くなって、人生が豊かになり、幸せになります。勉強そのものは楽しいことばかりではありません。それでも、勉強して頭を鍛えると、いろいろなものの見方ができるようになり、正しく行動ができるようになります。そうすると、自分と違う考えの人と出会ったときに、お互いを尊重して、わかり合おうと努力することができるようになります。思いやりをもち、共に生きる人になれるのです。今、世界では、戦争をして人と人が憎しみあい、殺し合っています。私は、皆さんにそんな思いは絶対にしてほしくない。そのために、皆さんは自ら学び、考えられるようにならなければなりません。

皆さんに覚えておいてほしいのは、まず、学校の学習時間にしっかり勉強してほしいということです。学習時間の中で、考えて、練習して、覚える。1時間1時間の学習時間を大切にしてください。その上で、家でも自分で勉強するのは当たり前のことです。一生の中で、子供時代の今が、一番勉強するのに向いているときなのです。皆さんの柔らかい頭を、勉強で鍛えてください。

「でも、宿題がなければ、何をすればいいのかわからないよ。」と思う人もいるかもしれません。大丈夫です。安心してください。先生たちは、そんな皆さんのために、勉強の仕方を教えてくれます。後期に入ったら、各クラスで先生たちが皆さんに、自分で勉強を進めるにはどんなことをしたら良いか、どんな風にしたら良いかを教える時間を作ることにしましたので、その時にはよく聞いてください。

宿題の話以外にも、皆さんが自分たちで考えて、行動する練習する機会が、後期にはたくさんあります。もうすぐ運動会・三吾スポーツ・フェスタがあり、そのひと月後には学芸会もあります。皆さんが活躍する場面が、たくさんある後期です。健康に気をつけて、元気に楽しい学校生活にしていきましょう。

校歌斉唱

Good morning.

Today marks the beginning of the second academic year, the 2024-25 semester. As we start this new term, I want to share some things I hope you will strive for.

As I mentioned last week, we have been practicing living proactively to achieve our educational goal of "Independence - A person who learns, thinks, and acts independently." In this second semester, we aim to enhance this practice even further. Today, I will talk about the specific practices we will focus on, in addition to the "no chimes," "no commands," and "study time" we discussed last week.

First, we have decided to stop giving daily "homework" assignments that teachers used to give out uniformly. Instead, I want you to start thinking and studying independently rather than doing things because someone told you to.

Do you know why you need to study? I would like you to think about it slowly if you have time. In my opinion, learning makes us wiser, enriches our lives, and makes us happier. Studying itself is not always fun. However, studying and training your brain allows you to see things from different perspectives and act correctly. This way, when you meet people with different ideas, you can respect and try to understand each other. You will become empathetic and able to live together with others. Currently, in the world, people are at war, hating and killing each other. I do NOT want you to have such experiences. Therefore, you must learn and think for yourselves.

What I want you to remember is to study diligently during school study time. Think, practice, and memorize during study time. Value each hour of study time. Additionally, it is natural to study on your own at home. Now, during your childhood, is the best time in your life to study. Train your flexible brain through study.

Some might think, "But if there's no homework, I don't know what to do." Don't worry. Trust us. Your teachers will teach you how to study. In the second semester, the teachers in each class will take time to teach you how to proceed with your studies independently, so please listen carefully during those times.

Besides the homework topic, you will have many opportunities in the second semester to practice thinking and acting independently. Soon, we will have the Sports Day, "the San-Azu Sports Festa," and a month later, the school festival. There will be many opportunities for you to shine in the second semester. Take care of your health, and let's have a lively and enjoyable school life.